Der nachfolgende Beitrag ist Ludwig Börne gewidmet, dem Zeitgenossen Heinrich Heines, mit dem er viel gemeinsam hat, von dem ihn aber auch Wichtiges trennt. Obwohl Börne zu seinen Lebzeiten „die zentrale Figur“ war und Heine „überstrahlte“, und obwohl er heutzutage vielfach gerühmt wird z.B. als eine der „hervorragenden Figuren der deutschen Literaturgeschichte“, als „Schöpfer des deutschen Feuilletons“ oder als „Apostel der Freiheit“[1], ist er „kaum bekannt“, „leider ein vergessener Autor“.[2]

Mein Interesse an Ludwig Börne beruht unter anderem auf seiner deutsch-französischen Biographie: Börnes Leben verläuft nämlich zwischen zwei Polen: Dem heruntergekommenen, überfüllten jüdischen Ghetto in Frankfurt am Main, wo er 1786 geboren wurde, und Paris, der glänzenden „Hauptstadt des 19. Jahrhunderts“ (Walter Benjamin), in der er 1837 starb und beerdigt wurde.

Damit gehört er zu einer Reihe von deutschsprachigen Autoren, für die und die für Paris bedeutsam waren. Man denke nur an Heinrich Heine, über den es schon einen Beitrag auf diesem Blog gibt, an Rainer Maria Rilke, Stefan Zweig, Josef Roth….

Zur Konzeption dieses Blogs gehört, dass die Beiträge möglichst auf bestimmte Orte bezogen sind, die im Zentrum des jeweiligen Beitrags stehen oder für das jeweilige Thema interessant sind. Es gibt, bezogen auf deutschsprachige Autoren, zahlreiche solcher Orte in Paris : Für Heinrich Heine –unter anderem- zwei Erinnerungstafeln an Häusern , die er bewohnte, sein Grab auf dem cimetière de Montmartre, dazu auch noch das deutsche Haus in der Cité Universitaire Internationale, das nach ihm benannt ist[3]; für Joseph Roth ein Portrait in dessen „Stammkneipe“, dem Café Tournon, für Stefan Zweig ein schönes Denkmal im Jardin du Luxembourg, für Rainer Maria Rilke eine nach ihm benannte Bibliothek, für Heinrich Mann das Hotel Lutétia…

Und für Börne: Da gibt es lediglich ein wenig bekanntes, etwas abgelegenes Grabmal mit bedrohlich wirkender Schlagseite auf dem Friedhof Père Lachaise, das allerdings aus künstlerischen und politischen Gründen besondere Aufmerksamkeit verdient – zumal es von einem der bedeutendsten französischen Bildhauer des 19. Jahrhunderts gestaltet wurde und weil es, worauf der Titel dieses Beitrags hinweist, nicht nur Ludwig Börne allein gewidmet ist, sondern der deutsch-französischen Verständigung insgesamt.

Im Anschluss an die Vorstellung dieses Grabmals wird auf die Bedeutung von Paris im Leben und Wirken Börnes und auf seine auf dem Grabmal hervorgehobene Rolle als Vorkämpfer der deutsch-französischen Freundschaft eingegangen. Und es wird das ebenfalls auf dem Père Lachaise liegende Grab von Jeanette Wohl vorgestellt, der „Muse“ Börnes und Adressatin seiner Pariser Briefe.

Das Grabmal Börnes auf dem Père Lachaise

Das Grabmal Ludwig Börnes auf dem Père Lachaise gehört nicht zu den „prominenten“ Gräbern des Friedhofs, die auf den Übersichtstafeln an den Eingängen verzeichnet sind. Es liegt ein wenig abseits in der 19. Abteilung, fällt –eher bescheiden in seinen Ausmaßen- dem zufällig Vorbeigehenden nicht unmittelbar ins Auge, zumal die Grabstele, was Lage und Größe angeht, nicht unübersehbar ist–anders als das am gleichen Friedhofsweg liegende Grabmal von Samuel Hahnemann, dem Begründer der Homöopathie, oder das monumentale Mausoleum der russischen Baronin Stroganoff.

Die Grabstele Börnes hat dagegen bescheidenere Ausmaße und liegt auch nicht direkt am Weg. Dazu erscheint der Erhaltungszustand etwas bedenklich: „Der Grabstein neigt sich gefährlich zur Seite“, wie das Deutschlandradio 2012 berichtete. Die Schlagzeile damals: „Das Grab des Schriftstellers Ludwig Börne verkommt“.[4] Seitdem hat sich die deutsche Botschaft in Paris des Grabes angenommen und seine Restaurierung veranlasst. Allerdings konnte die Neigung des Grabmals dabei nicht beseitigt werden. Ihre Ursache liegt nämlich im „desolaten Zustand des Nachbargrabs … das nicht mitsaniert werden konnte“ – dazu hätte es nach französischem Recht der Zustimmung der Erben bedurft, die man aber offenbar nicht ermitteln konnte.[5] Eine gefährlich anmutende Neigung hat der Grabstein also trotz Restaurierung nach wie vor- und das ausgerechnet bei dem immer aufrechten Börne! Aber windschief sind viele Grabsteine auf dem Père Lachaise, auch das also wird kaum die Aufmerksamkeit zufällig vorbeikommender Friedhofs-Flaneure erregen.

Es sind hier auch nicht –wie an anderen Gräbern des Friedhofs- Blumen deponiert, und man wird kaum Besucher treffen, die das Grab aufgesucht haben, um dem Verstorbenen ihre Reverenz zu erweisen.

Aber vielleicht wird man doch aufmerksam auf die in eine Nische der Grabstele eingefügte bronzene Büste des Verstorbenen: Ein Portrait mit schönen, scharf geschnittenen Gesichtszügen und klarem Blick – Tatkraft und Energie ausstrahlend.

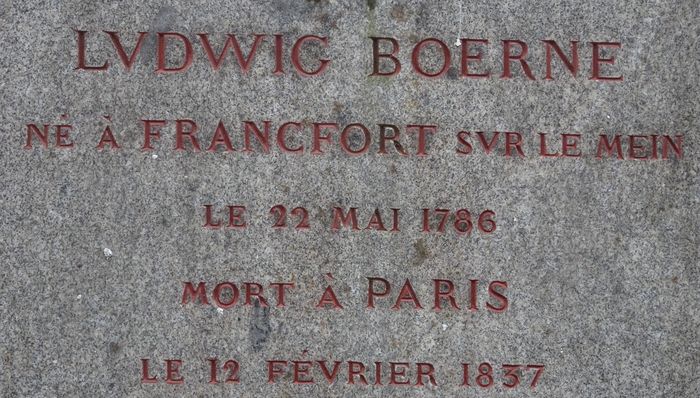

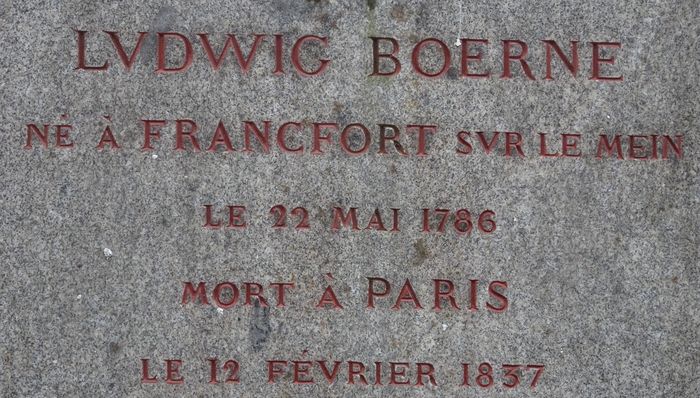

Durch die Grabinschrift erfährt man, dass hier Ludwig Börne begraben ist, der am 22. Mai 1786 in Frankfurt am Main (hier: sur le Mein) geboren wurde und am 12. Februar 1837 in Paris starb. Börne war also ein etwas älterer Zeitgenosse Heinrich Heines: wie er wurde er in Deutschland (als Juda Löb Baruch im jüdischen Ghetto Frankfurts) geboren, wie er konvertierte er zum Protestantismus. Und wie auch Heine verbrachte er die letzten Jahre seines Lebens in Paris und starb dort- so wie er es sich schon in seiner Jugend erträumt hatte:

„Es ist nichts Angenehmeres auf der Welt, als in Paris zu sterben; denn kann man dort sterben, ohne auch dort gelebt zu haben?“[6]

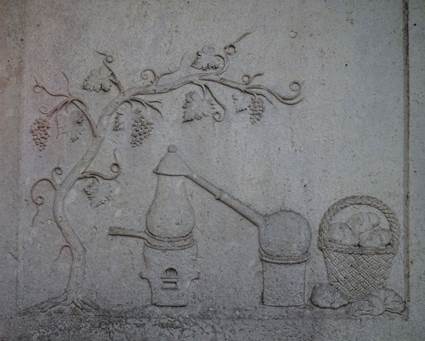

Unterhalb dieser Grabinschrift gibt es ein Bronzerelief von bescheidenem Ausmaß (40 mal 60 cm), das man, neugierig geworden, nun vielleicht doch etwas näher betrachtet.

Abgebildet sind drei Frauen: In der Mitte eine Frau mit phrygischer Mütze, also ganz offensichtlich eine Allegorie der Freiheit. Ihr zur Seite zwei weitere Frauengestalten, die Frankreich und Deutschland verkörpern.

Frankreich ist mit einem Lorbeerkranz dargestellt, das schöne deutsche Fräulein (natürlich) mit einem Kranz aus Eichenlaub.

Die beiden Nationen reichen sich die Hände über dem Herzen der Freiheit, die ihrerseits die Hände Frankreichs und Deutschlands umschlingt. Rechts und links ist die Figurengruppe von Freiheitsbäumen flankiert. Zu deren Füßen liegen Waffen und Trophäen, die auf eine kriegerische Vergangenheit zwischen beiden Nationen verweisen, jetzt aber, wo sie sich die Hände reichen, nicht mehr gebraucht werden. Auf den Sockeln liegen Stapel von Büchern und Schriften, deren Autoren darunter eingraviert sind:

Auf der linken Seite, neben Marianne, sind es Voltaire, Rousseau, Lamennais und Béranger, auf der rechten, neben Germania, Lessing, Herder, Schiller und Jean Paul.

Es sind also Schriftsteller, die –wie Börne- zu einer Annäherung der beiden Kulturen beigetragen und/oder der Sache des Fortschritts gedient haben. Zu einigen dieser Autoren hatte Börne eine besonders enge Beziehung: Zu Jean Paul, den er verehrte und auf den er 1825 in Frankfurt eine „Denkrede“ hielt: „Er war der Dichter der Niedergeborenen, er war der Sänger der Armen, und wo Betrübte weinten, da vernahm man die süßen Töne seiner Harfe“[7] ; zu Lessing, mit dem er zu seinen Lebzeiten oft verglichen wurde[8]; zu Rousseau, dessen bronzene Büste über dem Arbeitspult in seiner Wohnung in der rue Laffitte Nr. 44 stand – deutlich zu erkennen auf Daniel Oppenheims weiter unten abgebildetem Börne-Portrait-[9], zu Voltaire, dessen Spuren in Fernay, Voltaires letztem Wohnort, Börne 1833 auf einer Reise in die Schweiz folgte[10]; zu Béranger, der um 1830 ein äußerst populärer sozialkritischer Lyriker war – er wurde damals auf eine Stufe mit Victor Hugo und Lamartine gestellt. Börne publizierte 1836 den in französischer Sprache verfassten Artikel Béranger et Uhland, ein konkretes Beispiel für sein Bemühen um deutsch-französischen Kulturaustausch. Friedrich Schiller darf unter diesen Autoren natürlich nicht fehlen. Immerhin wurden seine „Räuber“ während der Französischen Revolution in Paris mit großem Erfolg aufgeführt und 1792 wurde Schiller von der Nationalversammlung (mit der Unterschrift Dantons) zum „citoyen français“ ernannt. Auf diese Ehre wollte Schiller im Blick auf seine Nachkommen auch dann nicht verzichten, als er sich angesichts des jacobinischen Terrors von der revolutionären Entwicklung in Frankreich distanzierte. Für Börne war Schiller der engagierte Schriftsteller, den er –ähnlich wie Jean Paul- gegen den von ihm als aristokratisch-abgehoben kritisierten Goethe auszuspielen versuchte.[11] Besonders wichtig war für Börne auch die Beziehung zu Lamennais, von dem weiter unten noch die Rede sein wird.

« Bei dem Grabmal handelt es sich somit nicht nur um eine Ehrung Börnes, sondern um eine frühe Würdigung des deutsch-französischen Dialogs »[12]. Und dass auf dem Grabmal über der Verkörperung der Freiheit die Büste Börnes angebracht ist, darf als Hinweis darauf verstanden werden, dass Börne als deutscher Patriot und Wahlfranzose Zeit seines Lebens für die Vision gestritten hat, die David d’Angers auf dem Relief in Bronze gegossen hat.

Dass es nämlich der berühmte Pierre Jean David, genannt David d’Angers, war, der das Bronzerelief –und auch die Büste Börnes- geschaffen hat, ist der Signatur « J. David 1842 » zu entnehmen.

David d’Angers war einer der prominentesten französischen Bildhauer der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Auf diesem Blog war schon von ihm die Rede als dem Schöpfer der Monumentalplastik im Giebelfeld des Pantheons (siehe: https://paris-blog.org/2018/04/01/das-pantheon-der-grossen-und-der-weniger-grossen-maenner-und-der-wenigen-grossen-frauen-1-das-pantheon-der-frauen/) und des Grabmals für den General Gobert auf dem Friedhof Père Lachaise (siehe: https://paris-blog.org/2017/11/01/der-schwierige-umgang-mit-einem-duesteren-kapitel-der-franzoesischen-vergangenheit-die-erinnerung-an-sklavenhandel-und-sklaverei/), auf dem auch David d’Angers selbst bestattet ist. Uns Deutschen ist David d’Angers vielleicht auch bekannt als der Schöpfer der großen Goethe-Büste in der Anna-Amalia- Bibliothek von Weimar, die David d’Angers nach seinem ersten Deutschland-Besuch Goethe als Geschenk übersandt hatte. Ein zweites Exemplar ist im musée d’Orsay ausgestellt. Die Goethe-Büste war Teil der Bemühungen David d’Angers, die großen Geister und Künstler seiner Zeit zu verewigen, also gewissermaßen ein eigenes übernationales bildhauerisches Pantheon zu schaffen- entweder in Form großer Büsten oder wenigstens von Medaillons, deren vollständige Sammlung –insgesamt 550- sich im Louvre befindet.

Dass zu den « großen Männern » David d’Angers auch Ludwig Börne gehörte, ist kein Zufall, hatten doch beide ganz ähnliche, kosmopolitische Ziele und traten im Sinne ihrer freiheitlichen Ideen für einen Austausch zwischen den Nationen Europas ein. Während Börne diesen Austausch über die journalistische Etablierung einer deutsch-französischen Öffentlichkeit vorantrieb, verfolgte David d’Angers mit seiner „Galerie des contemporains“ auf der künstlerischen Ebene das Ziel einer Vernetzung der großen Geister Europas über alle Nationalgrenzen hinweg.[13]

So schickte David d’Angers 1836 Ludwig Börne, dessen « Genie und noblen Charakter » er bewundere, ein bronzenes Medaillon mit den Worten : „À l’homme dont j’admire le génie et le noble charactère, j’offre cette esquisse en bronze faite d’après son profil, en le priant de recevoir favorablement l’assurance de mon profond respect.“[14]

Das Medaillon Börnes aus dem Historischen Museum Frankfurt[15]

So lag es nahe, dass David d’Angers nach Börnes Tod von einer dafür eigens gebildeten Kommission beauftragt wurde, das Grabmal für den Verstorbenen zu gestalten. Das erforderliche Geld dafür brachte das Ehepaar Jeanette Wohl/Salomon Strauss auf, bei dem Börne die letzten Jahres seines Lebens in Wohngemeinschaft verbrachte. 1842 wurde das Grabmal auf dem Friedhof enthüllt: Die Stele mit der Bronzebüste und der Bronzeplastik mit dem Titel „La France et l’Allemagne unies par la Liberté“.

David d’Angers hat also wesentlich dazu beigetragen, das Bild Ludwigs Börne der Nachwelt zu übermitteln- neben dem Maler Moritz Daniel Oppenheim, der von Börne ein Gemälde und einen Kupferstich anfertigte- ausgestellt im Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt bzw., was die Graphik angeht, u.a. im Jüdischen Museum von Berlin und im Museum Schloss Philippsruhe in Hanau.[16]

Die Beerdigung Börnes war ein gesellschaftliches Ereignis: Ein beeindruckender Trauerzug von Schriftstellern, Kaufleuten, aber auch Arbeitern, geleitete Börnes Leichnam von seiner Wohnung in der Rue Laffitte zum Père Lachaise. „Die nächsten Freunde trugen den Sarg bis zum Grab. Der politische Flüchtling Venedey und ein Frankfurter Kaufmann sprachen am Sarge.“ Die große Grabesrede hielt François-Vincent Raspail, ein bedeutender Chemiker und Armenarzt, gleichzeitig aber auch ein engagierter Mann der Opposition gegen die Herrschaft des Bürgerkönigs Louis-Philippes. Seine Zeitschrift Réformateur, in der Börne „als französischer Schriftsteller geschrieben hatte, war ein Forum des Kampfs gegen die „Bankokratie“ und für die Sache der Armen. Der Grabredner Raspail sah sich als Vertreter des republikanischen, freiheitlichen Frankreichs und rühmte Börne als den großen Mittler zwischen Deutschland und Frankreich.

„Il voyait le colosse du progrès enjamber les deux rives du fleuve qui coule entre la France et l’Allemagne, en leur tendant une main conciliatrice, qu’ils appartiennent à la même espèce et qu’ils sont soumis aux mêmes devoirs.“ [17]

Ist es bei David d’Angers die Verkörperung der Freiheit, die Deutschland und Frankreich zusammenführt, so ist es bei Raspail der „Koloss des Fortschritts“, der mit seinen beiden Beinen rechts und links des Rheins steht und den beiden Ländern die Hand zur Verständigung reicht.

Selbst Heinrich Heine, seit Anfang der 1830-er Jahre mit Börne in inniger Feindschaft verbunden, konnte sich den eindrucksvollen Bekundungen der Trauer über den Tod Börnes nicht entziehen, als er im ersten Entwurf seines bösartigen Börne-Pamphlets schrieb :

«Ludwig Börne hat glücklich vollendet, und die Freunde warens, welche über seinem Sarge die männliche Thräne vergossen und das trauernde Wort gesprochen. Der Glückliche ! Er ruht auf dem blühenden Gräberhügel, im Kreise seiner Liebesgenossen, auf dem Père-la-Chaise, und ihm zu Füßen liegt das Jerusalem seines Glaubens, das ewige Paris… schöner kann man nicht sterben ! schöner nicht begraben seyn ! »[18]

Unmittelbar nach Börnes Tod setzte eine « Verehrungswelle » des Schriftstellers ein, wie sein Verleger Julius Campe dem –ebenfalls von ihm verlegten- Heinrich Heine schrieb :

« Börne ist zu guter Stunde gestorben. Alles achtet und ehrt ihn, sieht in ihm einen Apostel der Freiheit, der als Blutzeuge gestorben ist ; als Verbannter. »[19]

Dass der deutsche Patriot Ludwig Börne in « fremder Erde » bestattet wurde, war ein Thema zahlreicher Gedichte, die im reimfreudigen deutschen Vormärz, der Zeit vor der Revolution von 1848, entstanden sind. (20) Sie weisen auch auf die große Popularität hin, die Börne damals bei den liberalen Kräften in Deutschland hatte, die für « Einigkeit, Recht und Freiheit für das deutsche Valterland » stritten.

Ein für mich nahe liegendes Beispiel dafür ist Friedrich Stoltze, der Frankfurter Freiheitsfreund, satirische Zeitkritiker und Mundartdichter. In dem Stoltze Museum in der neuen Frankfurter Altstadt (im Haus zum Weißen Bock und dem Haus zur Goldenen Waage) ist ein Portrait Börnes zu sehen, ein Druck nach dem Ölgemälde Moritz Daniel Oppenheims, das aus dem Arbeitszimmer Friedrich Stoltzes stammt. Dazu folgende Erläuterung: „Die Begegnung mit dem Frankfurter Freiheitsdichter und Feuilletonisten Ludwig Börne wirkte als Initialzündung für Friedrich Stoltzes eigenen Weg als zeitkritischer Schriftsteller.“ Und selbstverständlich hat Börne auch einen Ehrenplatz in der von Stoltze herausgegebenen Frankfurter Latern. Zum Beispiel mit einem Gedicht „An Börnes Grabe auf dem Père La Chaise in Paris“ von W. Nolte, der Börne auferstehen und -ganz im Sinne der Bronzetafel auf dem Grab- sprechen lässt:

„Wenn der Deutsche sich vertiefte, herrscht im Reiche der Gedanken,

Dann durchbrach des Zwingherrn Schranken oft das kühne Volk der Franken, (…)

Volk der Denker, Volk des Freistaats, lasst das Hadern, lasst das Grollen!

Lasst die Wunden jetzt vernarben, uns einander Achtung zollen!

Reicht in Freundschaft Euch die Hände, schließt den schönsten Bund auf Erden!“

Und Stoltze selbst schrieb zum 100. Geburtstag Börnes am 6. Mai 1886 in der Frankfurter Lantern 18/1886 ein Gedicht, in dem er zur Feier des „von Gott gesandten“ Börne die Errichtung eines Freiheitsbaums auf dem alten Börneplatz fordert, wenn – wie es ironisch am Ende heißt- „die Polizei im freien Deutschland nichts dagegen hat. “ Und auch das Symbol des Freiheitsbaums spielt ja auf der Bronzetafel des David d’Angers auf der Grabstele Börnes eine wichtige Rolle. (20a)

Frankfurt, das ihn hat geboren, Vaterstadt, nun schmücke dich!

Lasse seinen Ruhm ertönen Weit hinaus gen Nord und Süd;

Unter deinen großen Söhnen, Wer war edler von Gemüth?

Auch ein ödes Plätzchen lasse Schmücken, wie es sich gebührt,

In der eh’mals Judengasse, Die nun seinen Namen führt.

Jenes Plätzchen, das getragen Seines Vaterhauses Raum,

Darauf pflanz‘ und lasse ragen Einen schönen Freiheitsbaum.

Denn geheiligt ist die Stelle, Wo ein edler Geist entstand

Und betreten hat die Schwelle, Denn er war von Gott gesandt.

Mit dem Freiheitsbaume weihen Soll das Plätzchen uns’re Stadt,

Wenn die Polizei im freien Deutschland nichts dagegen hat.

Ludwig Börne in und über Paris

Es ist hier nicht der Ort für eine umfassende Würdigung Ludwig Börnes. Die findet man zum Beispiel in der abschließend „zum Weiterlesen“ angegebenen Literatur- ebenso wie nähere Informationen und Interpretationen zum „deutschen Zerwürfnis“ zwischen Heine und Börne. Aber die Betrachtung des Grabdenkmals regt doch dazu an, wenigstens auf zwei Aspekte seines Lebens und Denkens noch etwas einzugehen: Die Bedeutung, die Paris für Börne hatte – von Heine immerhin als dessen Jerusalem bezeichnet- und sein auf der Grabstele hervorgehobenes Engagement für den deutsch-französischen Kulturaustausch und die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland.

Börne hatte schon als junger Mann Paris besucht und war von der Stadt begeistert, obwohl Frankreich damals noch/wieder von den verhassten Bourbonen beherrscht wurde. Am 21. Oktober 1819, während seines ersten Aufenthalts, schrieb er an Jeanette, seine Vertraute:

„Paris ist der Telegraph der Vergangenheit, das Mikroskop der Gegenwart und das Fernrohr der Zukunft.“[21]

1830 wurden dann in drei glorreichen Julitagen, den „trois glorieuses“, die Bourbonen gestürzt. Der revolutionäre Enthusiasmus der Franzosen strahlte weit über die Grenzen hinaus nach Belgien, Italien, Polen und auch Deutschland. „Die französische Juli-Revolution wirkte in Europa“, so Ludwig Marcuse, „wie ein Fanal des Jüngsten Gerichts.“ [22]

Heinrich Heine feierte damals die „heiligen Julitage von Paris mit diesen Worten, die auch von Börne hätten sein können:

„Heilige Julitage von Paris! Ihr werdet ewig Zeugnis geben von dem Uradel der Menschen, der nie ganz zerstört werden kann. Wer euch erlebt hat, der jammert nicht mehr auf den alten Gräbern, sondern freudig glaubt er jetzt an die Auferstehung der Völker. Heilige Julitage, wie schön war die Sonne, und wie groß war das Volk von Paris.“[23]

Börne erhielt die Nachricht vom Sturz Karls X., des verhassten Bourbonenkönigs, während eines Kuraufenthalts in Bad Soden. „Von einem Tag zum anderen sind seine Schmerzen, die körperliche Schwäche und Resignation überwunden. Nur wenige Wochen später ist er mit der Postkutsche unterwegs nach Paris“,[24] wo er mit kurzen Unterbrechungen bis zu seinem Tode blieb.[25]

In seinen „Briefen aus Paris“, gerichtet an seine Freundin und Vertraute Jeanette Wohl in Frankfurt und auf deren Anregung hin mit großem Erfolg publiziert, schrieb er über seine Ankunft in Paris:

„Das moralische Klima von Paris tat mir immer wohl, ich atme freier, und meine deutsche Engbrüstigkeit verließ mich schon in Bondy.[26] Rasch zog ich alle meine Bedenklichkeiten aus und stürzte mich jubelnd in das frische Wellengewühl. Ich möchte wissen, ob es andern Deutschen auch so begegnet wie mir, ob ihnen, wenn sie nach Paris kommen, wie Knaben zumute ist, wenn an schönen Sommerabenden die Schule geendigt und sie springen und spielen dürfen!“ (5. Brief)

Und über sein Lebensgefühl in Paris schrieb er:

„Manchmal, wenn ich um Mitternacht noch auf der Straße bin, traue ich meinen Sinnen nicht, und ich frage mich, ob es ein Traum ist. Ich hätte nicht gedacht, daß ich noch je eine solche Lebensart vertragen könnte. Aber nicht allein, daß mir das nichts schadet, ich fühle mich noch wohler dabei. Ich war seit Jahren nicht so heiter, so nervenfroh, als seit ich hier bin. Die Einsamkeit scheint nichts für mich zu taugen, Zerstreuung mir zuträglich zu sein …. hier erst bekam ich wieder Herz zu leben. Die geistige Atmosphäre, die freie Luft, in der man hier auch im Zimmer lebt, die Lebhaftigkeit der Unterhaltung und der ewig wechselnde Stoff wirken vorteilhaft auf mich. Ich esse zweimal soviel wie in Deutschland und kann es vertragen.“ (13. Brief)

In Paris wartete Börne voller Ungeduld auf die große Revolution. In seinen „Briefen aus Paris“ prophezeite er, „dass im Jahre 1831 ein Dutzend Eier teurer sein werden als ein Dutzend Fürsten„.

Börne hoffte, dass der revolutionäre Funke auch nach Deutschland überspringen werde. Genährt wurde diese Hoffnung durch das Hambacher Fest 1832, das große Treffen der deutschen Liberalen auf dem Hambacher Schloss in der Pfalz, in der damals noch die staatsbürgerlichen Freiheiten aus der Napoleon-Ära fortbestanden. Das Fest, zu dem Börne als Ehrengast eingeladen war, wurde für ihn „ein rauschähnliches Erfolgserlebnis“.[27] Am 28. Mai schrieb er Jeanette Wohl:

„Auch wenn ich Zeit hätte, könnte ich Ihnen nicht schildern, wie bedeutend das Fest war und in seinen Folgen werden wird. Ich habe mich nach meiner Art zurückgezogen und fast versteckt. Half aber alles nichts. Ich werde als ein Napoleon angesehen. Gestern abend brachten mir die Heidelberger Studenten unter Anführung des Herolds ein Vivat mit Fackelzug vor meine Wohnung. Schon früher zog mir auf den Straßen alles nach mit dem Geschrei: es lebe Börne, es lebe der deutsche Börne! Der Verfasser der Briefe aus Paris. (…)“[28]

Aber mit den sogenannten Juli-Ordonnanzen folgte die Repression in den Ländern des Deutschen Bundes auf dem Fuß. Der erhoffte „Mai der Völker“ blieb aus. Auch in Frankreich: Börne musste erkennen, dass in Paris nur ein Übel aufs andere gefolgt war: Der Bourbone Karl X. war zwar gestürzt, aber unter dem „Bürgerkönig“ Louis Philippe hatte sich die „Geldaristokratie“ oder „Bankokratie“, wie Proudhon sie taufte, etabliert. [29]

Börne, der aufgrund dieser Erfahrungen vom Anhänger der konstitutionellen Monarchie zum Republikaner wurde, sah –besonders nach dem Aufstand der Weber von Lyon im November/Dezember 1831- einen Krieg der Armen gegen die Reichen voraus, und wendete sich in seinen journalistischen Arbeiten nun auch an die sehr umfangreiche „deutsche Kolonie“, damals die größte Gruppe von Ausländern in Paris: Als Börne 1830 in Paris eintraf, lebten dort etwa 7000 Deutsche, 1848 waren es 60000, die aus vielfältigen Gründen nach Paris gekommen waren. Ein wichtiger Bestandteil waren die politischen Emigranten, die bei weitem größte Gruppe allerdings bildeten Arbeiter und Handwerker, die zum Beispiel in den Werkstätten des Faubourg Saint-Antoine arbeiteten, oder Armutsflüchtlinge aus Nordhessen, die die Pariser Müllabfuhr betrieben.[30] Einen großen Einfluss auf Börne hatte in dieser zeit der Priester Hugues Filicité Robert de Lamennais, dessen Name ja auch auf dem Grabmal Börnes eingraviert ist: Lamennais war Vertreter eines christlichen, sozialrevolutionären Sozialismus. Obwohl der vom Vatikan 1832 in einer Enzyklika ausdrücklich verurteilt wurde, fanden seine 1834 erschienenen Paroles d’un croyant (Worte des Glaubens) damals eine breite Leserschaft, zu der auch Börne gehörte. Der war von der Schrift tief beeindruckt, bezeichnete sie sogar als „das dritte Testament“ und übersetzte sie ins Deutsche. Als Honorar für die schweizerische „Volksausgabe“ der deutschen Übersetzung erhielt er auf seinen Wunsch hin 500 Freiexemplare, die er unter den deutschen Handwerkern und Arbeitern in Paris verteilen ließ.[31]

Für Börne war die religiöse Terminologie in dieser Zeit ein Mittel, sich –nach dem Scheitern der direkten politischen Agitation- über den engen Kreis der Intellektuellen hinaus Gehör zu verschaffen. Der Gedanke an Georg Büchners Hessischen Landboten, der von dem Butzbacher Pfarrer Weidig entsprechend überarbeitet wurde, liegt dabei nahe. Börne sah im Bezug zum Christentum auch eine Chance, „vor allem bei den Unterschichten neues, auf ethisch gesichertem Boden stehendes politisches Bewusstsein“ heranzubilden[32], eine Antriebskraft für sozialen Fortschritt und einen gemeinsamen Nenner zwischen den verschiedenen kulturellen Traditionen Deutschlands und Frankreichs. Heinrich Heine hat in seinem Börne-Pamphlet Börne vorgeworfen, „er fraternisier(t)e mit dem Pfaffen Lamennais“, aber für Börne war der Kampf für die Freiheit nicht ein Kampf gegen die Kirche, sondern gegen die Bourgeoisie, und wenn Vertreter eines engagierten Christentums auch an diesem Kampf teilnehmen wollten: tant mieux…. [33]

Börne war in dieser Zeit in Kreisen der in Paris lebenden, politisch engagierten Deutschen eine zentrale Figur. In einem Spitzelbericht aus dem Jahr 1836 liest sich das so:

„Die Bemühung, zu Paris das revolutionäre Zentrum der deutschen Refugierten und sogenannten Patrioten zu gründen und die Leitung einem Komitee zu übertragen, ist seit vergangener Woche vollkommen ausgeführt. Börne als der reichste, älteste und berühmteste Schriftsteller ist jetzt die revolutionäre Autorität und bei ihm werden jetzt Zusammenkünfte gehalten. (…) Börne besitzt ungefähr 50.000 Reichstaler Privatvermögen, lebt sehr angenehm in Paris und verdient durch die stets wiederholten Auflagen seiner Werke bedeutend. Die deutschen Republikaner gehen seit Wochen zu Börne.“[34]

Allerdings haben die Spitzel hier Börnes Rolle sicherlich etwas übertrieben, übrigens auch was seine finanziellen Verhältnisse angeht. Börne hatte zwar nach dem Tod seines Vaters einen Erbteil erhalten und dazu eine regelmäßige Rente, wozu auch noch eine von ihm erstrittene Pension für seine Dienstzeit als Polizeiaktuar in Frankfurt kam, aber er war, „um seinen großbürgerlichen Lebensstandard erhalten zu können, auf regelmäßige Autorenhonorare angewiesen“[35]. Angesichts der damals in weiten Teilen Deutschlands herrschenden Zensur war das durchaus nicht garantiert.

Adressat von Börnes publizistischer Aktivität war neben den Deutschen in der Heimat und in Paris auch das französische Publikum: 1835 wurde er Mitarbeiter des von Raspail herausgegebenen „Réformateur“, in der er auch Artikel in französischer Sprache veröffentlichte. 1835 musste die Zeitschrift eingestellt werden, so dass Börne nun keine Plattform mehr hatte für seine Bemühungen um die deutsch-französische Kulturvermittlung. So griff er seinen alten Plan wieder auf, eine eigene deutsch-französische Zeitschrift herauszugeben mit dem schönen Titel „Balance. Revue allemande et française“ – der Titel der Zeitschrift schlägt damit eine Brücke zur „Waage“, der „Zeitschrift für Bürgerleben, Wissenschaft und Kunst“, die der junge Börne herausgegeben hatte, bis sie 1821 nach ständiger Auseinandersetzung mit der Zensur von Metternich verboten wurde. In der Balance erschien auch Börnes letzte große Arbeit über den „Franzosenhasser Wolfgang Menzel“: „Gallophobie de M. Menzel“. Die an die Zeitschrift geknüpften Hoffnungen erfüllen sich aber nicht: Die Auflage kam nie über 250 Exemplare hinaus und musste schon in ihrem Gründungsjahr 1836 auch wieder ihr Erscheinen einstellen.[36]

Der Tuberkulose – kranke Börne verbrachte seinen letzten Lebensabschnitt treu umsorgt im Haushalt des Ehepaares Jeanette Wohl und Salomon Strauss: Beide verehrten Börne, waren wegen ihm auch von Frankfurt nach Paris übergesiedelt und engagierten sich sehr für die Publizierung von Börnes Arbeiten. Die Sommer verbrachten die drei in Auteuil, die Winter in Paris in der rue Laffitte. Dort starb er am 12. Februar 1837 und von dort aus wurde dann auch sein Leichnam zum Père Lachaise geleitet. Die Konzession des Grabes- „à perpétuité“, wie es damals üblich war- hatte Salomon Strauss erworben.[37]

Börnes Vision der deutsch-französischen Verständigung

Schon 1808 schrieb Börne in einer Abhandlung „Über die geometrische Gestalt des Staatsgebiets“, in Europa gäbe es einen Kern, „der nicht zerstückelt werden kann“, und der bestehe vor allem aus Deutschland und Frankreich: „die hängen so fest zusammen, dass sie sich schwerlich werden trennen können. Hier sieht man aber auch deutlich den Fingerzeig des Schicksals, das beide Länder nur einen Staat bilden sollen. Und welch ein glücklicher Staat müsste das nicht werden, wenn sich die deutsche Natur mit der französischen vermählte…“[38]

Im 6. Brief aus Paris aus dem Jahr 1830 scheibt Börne anlässlich einer Soiree im gleichen Sinne: „Es war da ein Gemisch von Deutschen und Franzosen, wie es mir behagt. Da wird doch ein gehöriger Salat daraus. Die Franzosen allein sind Öl, die Deutschen allein Essig…“

Und dann nutzt er die Gelegenheit für einen großen historischen Rück- und Ausblick:

„In wenigen Jahren wird es ein Jahrtausend, dass Frankreich und Deutschland, die früher nur ein Reich bildeten, getrennt wurden. Diese dumme Streich wurde, gleich allen dummen Streichen in der Politik, auf einem Kongresse beschlossen, zu Verdun im Jahre 843. (…) Ich hoffe, im Jahr 1843 endigt das tausendjährige Reich des Antichrists, nach dessen Vollendung die Herrschaft Gottes und der Vernunft wieder eintreten wird. Wir haben nämlich den Plan gemacht, Frankreich und Deutschland wieder zu einem großen fränkischen Reiche zu vereinigen. Zwar soll jedes Land seinen eigenen König behalten, aber beide Länder eine gemeinschaftliche Nationalversammlung haben. Der französische König soll wie früher in Paris thronen, der deutsche in unsrem Frankfurt und die Nationalversammlung jedes Jahr abwechselnd in Paris oder in Frankfurt gehalten werden.“ (6. Brief aus Paris)

Das „tausendjährige Reich des Antichrists“, von dem Börne hier spricht, war dann doch noch nicht 1843 zu Ende, wie er es erhofft hatte. Es mussten erst noch drei weitere Kriege und das „tausendjährige Reich“ der Nazis kommen, bis sich Franzosen und Deutsche auf den gemeinschaftlichen Gräbern umarmen konnten, so wie es Börne gewünscht hatte:

„Die altersreifen Männer beider Länder sollten sich bemühen, die junge Generation Frankreichs mit der jungen Generation Deutschlands durch eine wechselseitige Freundschaft und Achtung zu verbinden. Wie schön wird der Tag sein, wo die Franzosen und die Deutschen auf den Schlachtfeldern, wo einst ihre Väter sich untereinander gewürgt, vereinigt niederknien und, sich umarmend, auf den gemeinschaftlichen Gräbern ihre Gebete halten werden!“[39]

Hoffte Börne in der julirevolutionären Begeisterung von 1830, dass 1000 Jahre nach dem Teilungsvertrag von Verdun, also 1843, Deutschland und Frankreich endlich wieder vereint seien, so war er zwei Jahre später deutlich skeptischer:

„Wir gewähren“, so schreibt er da, „noch ein Jahrhundert, bis die Völker Europens, bis besonders die Franzosen und Deutschen zur Einsicht gelangen, dass von ihrer Einigkeit ihr Glück und ihre Freiheit abhängen.“[40] Sicher war er aber, dass Deutschlands und Frankreichs Schicksale nicht voneinander zu trennen seien. In seiner letzten Schrift, „Menzel, der Franzosenfresser“ von 1837, gewissermaßen seinem politischen Testament, schreibt er:

„Die Geschichte Frankreichs und Deutschlands ist seit Jahrhunderten nur ein beständiges Bemühen, sich zu nähern, sich zu begreifen, sich zu vereinigen, sich ineinanderzuschmelzen, die Gleichgültigkeit war ihnen immer unmöglich, sie müssen sich hassen oder lieben, sich verbrüdern oder sich bekriegen. Das Schicksal weder Frankreichs noch Deutschlands wird nie einzeln festgesetzt und gesichert werden können.“

Der Wunsch nach einer Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich ist ein Leitmotiv des Börneschen Denkens und Handelns. Und dabei war er sich einig mit seinem Antipoden Heinrich Heine. Malte sich aber Börne, wie es seinem politischen Denken entsprach, die Zukunft beider Länder schon ganz konkret in seiner politischen Konstruktion aus, so bezog der Ästhet Heine auch die Dimension des Genusses ein:

„Laßt uns die Franzosen preisen! sie sorgten für die zwey größten Bedürfnisse der menschlichen Gesellschaft, für gutes Essen und bürgerliche Gleichheit, in der Kochkunst und in der Freyheit haben sie die größten Fortschritte gemacht, und wenn wir einst alle, als gleiche Gäste, das große Versöhnungsmahl halten, und guter Dinge sind, […] dann wollen wir den Franzosen den ersten Toast darbringen. […] sie wird doch endlich kommen, diese Zeit, wir werden, versöhnt und allgleich, um denselben Tisch sitzen; wir sind dann vereinigt, und kämpfen vereinigt gegen andere Weltübel, vielleicht am Ende gar gegen den Tod“ (DHA VII, 70)

Damit ergänzen sich, wie ich meine, Börne und Heine auf wunderbare und ganz aktuelle Weise: Die deutsch-französische Verständigung ist –wie die europäische Einheit insgesamt- nicht nur eine politische Notwendigkeit nach vielen Kriegen und Katastrophen, sondern sie ist auch etwas – bzw. sollte auch etwas sein, das die Völker mit Leib und Seele, mit Freude und Lust verbindet, und vor allem: mit der animierenden Perspektive eines gemeinsamen Kampfes für eine bessere Zukunft.

Das Grab von Jeanette Wohl auf dem Père Lachaise

Nach dem Besuch von Ludwig Börnes Grabmal lohnt es sich, noch ein paar Schritte weiter zu gehen zu dem ebenfalls von David d’Angers gestalteten Grabmal des Generals Gobert.[41] Und bevor man von dort aus wieder zum Ausgang zurückgeht –am besten über den malerischen chemin des chèvres, bietet es sich an, am Grab von Jeanette Wohl vorbeizugehen, das sich auch auf diesem Friedhof befindet, und zwar neben dem Gebäude der Friedhofsverwaltung (Conservation) am Seiteneingang der Rue du Repos in der 7. Division. Hier befinden sich überwiegend jüdische Gräber, darunter auch das Grab des französischen Zweiges der Rothschild-Dynastie- übrigens auch eine Frankfurt und Paris verbindende Geschichte… [42]

Jeanette Wohl war für Börne „Mutter, Schwester, Tochter, Freundin, Geliebte, Frau und Braut.“[43] In den 1820-er Jahren gab es bei Börne und Jeanette Wohl Heiratspläne, die aber scheiterten- unter anderem an der Konvertierung Börnes zum Protestantismus. Für das orthodox-jüdische Milieu, aus dem Jeanette Wohl stammte, war das kaum akzeptabel. Das Scheitern der Heiratspläne tat allerdings der Freundschaft zwischen den beiden keinen Abbruch. Der Schmerz, nicht mit Börne zusammenleben zu können, wurde nach den Worten Norbert Altenhofers „durch das Bewusstsein kompensiert, ihm als Briefpartnerin unersetzlich zu sein.“[44] Das war sie in der Tat: 1932 lieferte Börne im Brief vom 6. November eine saloppe, „in ihrem tiefen Wahrheitsgehalt aber nicht zu unterschätzende Begründung für das Scheitern der Heiratspläne: ‚Es fragte mich hier einer, warum wir uns nicht verheiratet hätten. Da erinnerte ich mich der Antwort, die einst auf die gleiche Frage ein Franzose gegeben: où passerois-je mes soirées? und ich erwiderte: an wen sollte ich dann Briefe schreiben?“ (zit. Walz, 72)

Und es war Jeanette Wohl Verdienst, dass auf der Grundlage von Börnes Korrespondenz mit ihr die „Pariser Briefe“ entstanden, Börnes bekannteste und bedeutendste Publikation.[45] In seiner Börne- Denkschrift schreibt Heine „an der einzigen Jeanette Wohl gewidmeten Stelle, die nicht denunziatorischen Charakter trägt:

‚Die Pariser Briefe waren nicht an eine erdichtete Luftgestalt, sondern an Madame Wohl gerichtet (..) Wenn sich in Briefen nicht bloß der Charakter des Schreibers, sondern auch des Empfängers abspiegelt, so ist Madame Wohl eine höchst respektable Person, die für Freiheit und Menschenrechte glüht, ein Wesen voll Gemüt und Begeisterung…‘“[46]

1832 heiratete Jeanette Wohl den zwölf Jahre jüngeren Kaufmann Salomon Strauss, ebenfalls ein Frankfurter Verehrer Börnes und wie Jeanette Wohl engagiert in der Aufarbeitung und Verbreitung der Werke Börnes. Bedingung für die Ehe mit Strauss war für Jeanette Wohl aber die Fortdauer der engen Beziehung zu Börne. In einem Brief machte sie dies ihrem künftigen Ehemann klar:

„Der Doktor hat niemanden auf der Welt als mich, ich bin ihm Freundin, Schwester, alles was sich mit diesem Namen Freundliches, Theilnehmendes, Wohlwollendes im Leben geben, bezeichnen lässt. …. Der Doktor muss bei uns sein können, wann, wo und so oft und für immer, wenn er es will. (…) Solange ich lebe, bis zum letzten Athemzuge werde ich für Börne die Treue, die Liebe und Anhänglichkeit einer Tochter zu ihrem Vater, einer Schwester zu ihrem Bruder, einer Freundin zu ihrem Freunde haben.“[47]

In der zweiten Novemberhälfte siedelte das Ehepaar Wohl/Strauss nach Paris über, wo es bis zu Börnes Tod mit diesem in ungetrübter Harmonie zusammenlebte.“ Durch die Ehe mit Strauss und den Umzug nach Paris schafft sie Börne, „dem Freund ihres Lebens einen neuen Freund, eine neue Heimat, ein letztes Asyl.“[48] In Frankfurt wäre „die merkwürdige Ehe zu dritt“ angesichts des konservativen Umfelds Jeanettes vermutlich kaum möglich gewesen. Dass Jeanette sich auf eine solche –von Heinrich Heine geschmähte- Beziehungsform eingelassen hat, ist vielleicht auch damit zu erklären, dass ihr Vater, ein durch Finanzgeschäfte äußerst wohlhabend gewordener Frankfurter Wechselmakler und Schutzjude, als angeblich „gottloser Freigeist“ von dem jüdischen Gemeindevorstand verstoßen worden war und er „wie ein Vieh“ fern vom Grab seiner Vorfahren verscharrt wurde, bis die Mutter in einem langjährigen, letztlich von Kaier Franz II. entschiedenen Rechtsstreit, doch noch eine Umbettung und eine Bestattung in der Nähe seiner Vorfahren erreichte.[49]

Nach Börnes Tod wurde Jeanette von Börne zur „Erbin seiner sämtlichen literarischen Eigentumsrechte“ eingesetzt. Mit Unterstützung von Strauss gab sie zwischen 1844 und 1850 bei einem Mannheimer Verlag sechs Bände mit nachgelassenen Schriften Börnes heraus. Die erste große Gesamtausgabe von Börnes Schriften erschien aber erst 1862, ein Jahr nach Jeanettes Tod: Grund dafür waren Kompetenzstreitigkeiten mit dem Verleger Campe, zu dem Jeanette das Vertrauen verloren hatte, nachdem er 1840 Heines Pamphlet gegen Börne verlegt hatte.

Das Grab von Jeanette Strauss-Wohl befindet sich leider in einem lamentablen Zustand. Immerhin hat jemand die den Grabstein überwuchernden und ihm schwer zusetzenden dicken Efeuranken teilweise entfernt, so dass wenigstens die Aufschrift (noch) lesbar ist. Jeanette Wohl hätte es angesichts ihrer Verdienste um das Werk Börnes wohl verdient, dass ihr Grab nicht dem Verfall preisgegeben wird. Zuständig wären eigentlich Erben, falle es die noch gibt… Oder vielleicht die Stadt Frankfurt? Aber das Kulturdezernat der Stadt, das ich in dieser Sache angeschrieben habe, hüllt sich in Schweigen. Und die von mir ebenfalls kontaktierte prominente Frankfurter Börne-Stiftung, deren Aufgabe es ist, „an den großen Schriftsteller und Journalisten Ludwig Börne zu erinnern“, die den Prestige-trächtigen Börne-Preis vergibt und in der auch der Oberbürgermeister Frankfurts vertreten ist, hat dafür jedenfalls, wie sie mir mitteilte, „keine Mittel“… [50]

(Juli 2018)

Das Portrait von David d’Angers, aufgenommen von Wolf Jöckel am 4. Oktober 2022

Etwa zur gleichen Zeit wie das Relief David d’Angers‘ entstand in den 1840-er Jahren in Berlin ein ganz entzückendes Wunschbild deutsch-französischer Vereinigung. Es ist eine im romantisch-biedermeierlichem Arabesken-Zeichnung aus dem Kreis der Töchter Bettine von Arnims. Also ganz anders als das -Börne angemessene- politisch-programmatische Relief. Aber beide ergänzen sich und man darf sie als Vision der -leider erst nach drei verheerenden Kriegen- endlich Wirklichkeit gewordenen deutsch-französischen Verständigung ansehen.

Mehr dazu im Blog-Beitrag: https://paris-blog.org/2022/11/17/frankreich-und-deutschland-ein-romantisches-wunschbild-deutsch-franzosischer-vereinigung-aus-den-1840-er-jahren/

Benutzte Literatur/Zum Weiterlesen

Ludwig Börne, Das große Lesebuch. Herausgegeben von Inge Rippmann, FFM 2012

Ludwig Börne, Briefe aus Paris: http://gutenberg.spiegel.de/buch/briefe-aus-paris-1678/1

Ludwig Börne, Menzel der Franzosenfresser und andere Schriften. Herausgegeben und eingeleitet von Walter Hinderer. Sammlung insel 45 FFM 1969

Ludwig Börne und Heinrich Heine. Ein deutsches Zerwürfnis. Bearbeitet von Hans Magnus Enzensberger. FFM 1997, S.96

Über Ludwig Börne/Sekundärliteratur:

Rachid l’Aoufir, Ludwig Börne un parisien pas comme les autres. Paris: L’Harmattan 2004

Alfred Estermann (bearbeitet von), Ludwig Börne 1786-1837. Zum 200. Geburtstag des Frankfurter Schriftstellers. Freiheit, Recht und Menschenwürde. FFM: Buchhändler –Vereinigung 1986

Anne Hardy, Ein Frankfurter Publizist und seine Muse. Der Briefwechsel zwischen Ludwig Börne und Jeanette Wohl. In: Forschung Frankfurt 1/2008 http://www.forschung-frankfurt.uni-frankfurt.de/36050628/Frankfurter_Publizist.pdf

Heinrich Heine, Über Ludwig Börne http://gutenberg.spiegel.de/buch/uber-ludwig-borne-373/1

Willi Jasper, Keinem Vaterland geboren. Ludwig Börne. Eine Biographie. Hamburg: Hoffmann und Campe 1989

Ludwig Marcuse, Ludwig Börne. Aus der Frühzeit der deutschen Demokratie. Diogenes TB 21/VII 1977

Inge Rippmann, Jeanette Strauß-Wohl (1783-1861) »Die bekannte Freyheitsgöttinn“ Versuch eines Porträts der Freundin Ludwig Börnes. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-476-02790-0_4

Schnapper-Arndt, G., „Wohl, Jeanette“ in: Allgemeine Deutsche Biographie 43 (1898), S. 707-709 https://www.deutsche-biographie.de/sfz85997.html

Frank Stern/Maria Gierlinger (Hg), Ludwig Börne. Deutscher, Jude, Demokrat. Berlin 2003

Christa Walz, Jeanette Wohl und Ludwig Börne: Dokumentation und Analyse des Briefwechsels. Frankfurt: Campus 2001 https://books.google.fr/books?id=qX-vAHx5_ZgC&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false

Weitere Blogbeiträge mit Bezug zum Père Lachaise:

Weitere Blog-Beiträge mit Bezug zu deutschsprachigen Schriftstellern in Paris/im französischen Exil:

Anmerkungen:

[1] Willi Jasper, S. 255, Marcel Reich-Ranicki In: Estermann, S, 169, Frank Stern , in: Stern /Gierlinger , S. 7 und entsprechend: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_B%C3%B6rne; Walter Hinderer im Vorwort zu: Börne, Menzel der Franzosenfresser, S. 7

[2] Alfred Grossser in: Estermann, S. 157 und Marcel Reich-Ranicke .a.a.O.

[3] La Maison Heinrich Heine, das deutsche Haus in der Cité Internationale https://paris-blog.org/2017/11/01/la-maison-heinrich-heine-das-deutsche-haus-in-der-cite-internationale-universitaire-de-paris/

[4] http://www.deutschlandradio.de/das-grab-des-schriftstellers-ludwig-boerne-verkommt.331.de.html?dram:article_id=204997

[5] Auskunft der deutschen Botschaft vom 19.6.2018

[6] Gesammelte WerkeII, 88f. Zitiert in Stern/Gierlinger, S. 106

[7] Börne- Lesebuch S. 115f; „Denkrede auf Jean Paul“: http://www.zeno.org/Literatur/M/B%C3%B6rne,+Ludwig/Schriften/Aufs%C3%A4tze+und+Erz%C3%A4hlungen/Denkrede+auf+Jean+Paul

[8] Siehe Heine: Soll ich in der Literatur einen verwandten Charakter aufsuchen, so böte sich zuerst Gotthold Ephraim Lessing, mit welchem Börne sehr oft verglichen worden. http://gutenberg.spiegel.de/buch/uber-ludwig-borne-373/4

[9] Michael Werner, Börne in Paris. In: Estermann, S. 262

[10] s. Jasper, S. 222

[11] Siehe Marcel Reich- Ranicki. In: Estermann, Ludwig Börne, S. 171. S.a. Alfred Grosser a.a.O., S. 164

[12] marianne und germania 1789 – 1889. Frankreich und Deutschland. Zwei Welten- Eine Revue. Katalog der Ausstellung im Martin-Gropius-Bau in Berlin vom 15. September 19996-5. Januar 1997, S.324/325

[13] Philip Molderings, Ludwig Börne und der bildgewordene Freiheitskampf. Blog des Historischen Museums Frankfurt 2016 https://blog.historisches-museum-frankfurt.de/ludwig-boerne-und-der-bildgewordene-freiheitskampf/

[14] Brief vom 9. Juni 1836. Zitiert in: M. de Cormenin, Fragments politiques et littéraires par Ludwig Boerne. Paris 1842 https://books.google.de/books?id=NHY6AAAAcAAJ&pg=PR25&lpg=PR25&dq

[15] Nicht korrekt ist übrigens – jedenfalls in einem Punkt- die Erläuterung zu dem Medaillon in der Dauerausstellung „Frankfurt Einst?“ des neuen Historischen Museums. Dort heißt es: „Nach Börnes Tod fertigte der französische Künstler David d’Angers für seinen Freund und Gesinnungsgenossen dessen Grabmal auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise sowie das Bronzemedaillon an.“ Allerdings wurde das Bronzemedaillon ja schon 1836 angefertigt, als Börne noch lebte und diesem übersandt. (Siehe oben das entsprechende Begleitschreiben David d’Angers an Börne). Börne starb am 12.2.1837. (Identisch auch in: Jan Gerchow/Nina Gorgus (Hrsg), 100 mal Frankfurt. Geschichten aus (mehr als) 1000 Jahren. FFM 2017, S. 150/151

Korrekt dafür: https://blog.historisches-museum-frankfurt.de/ludwig-boerne-und-der-bildgewordene-freiheitskampf/

Im oben angegebenen Informationstext heißt es übrigens weiter zu Börnes Medaillon: „Es kam erst Jahrzehnte später in die Münzsammlung der Stadtbibliothek Frankfurt. Vorher wäre ein Erinnerungsstück an den ‚Aufrührer‘ durch die vom Frankfurter Rat verwaltete Bibliothek undenkbar gewesen.“ (a.a.O., S. 152). Leider wird hier kein Datum angegeben. Aber Salomon Strauss, in dessen Besitz vermutlich nach Börnes und Jeanette Wohls Tod das Medaillon war, starb 1866, also genau in dem Jahr, in dem Frankfurt seinen Status als Freie Reichsstadt verlor. Damit waren wichtige Voraussetzungen für eine Ausstellung des Medaillons in Bernes Heimatstadt erfüllt.

[16] http://objekte.jmberlin.de/object/jmb-obj-91417;jsessionid=2D1924CEF1D706B3870D449A2F43F995

s.a. http://frankfurter-personenlexikon.de/node/1823

David d’Angers fertigte auch eine Marmorbüste Börnes an, die im Treppenhaus der alten Frankfurter Stadtbibliothek am Obermaintor ausgestellt war. Sie wurde der Stadt 1866 von Salomon Strauss geschenkt, dem Mann von Jeanette Wohl, mit denen Börne in Paris in einer ménage à trois zusammenlebte. Die Büste ging im Krieg verloren, „wohl kriegszerstört 1944“. http://frankfurter-personenlexikon.de/node/1823

[17] Discours prononcé par M. Raspail, sur la tombe de Ludwig Bœrne le 15 février 1837 https://www.persee.fr/doc/r1848_1155-8806_1916_num_12_69_1577 S. 195

[18] Heinrich Heine, Erster Entwurf zu Ludwig Börne. Eine Denkschrift. (1837). In: Ludwig Börne und Heinrich Heine. Ein deutsches Zerwürfnis. Bearbeitet von Hans Magnus Enzensberger. FFM 1997, S.96

[19] siehe Jasper, 262/3

[20]

Als Beispiel wird hier ein 1844 veröffentlichtes Gedicht von Otto Lünig wiedergegeben:

Klagend greif ich in die Saiten, Mitternächt’ge Schatten gleiten

Still im Mondlicht hin und her.

Heilig Grab, dich möcht ich schmücken, Möcht an dich die Stirne drücken,

Ach das Herz ist mir so schwer.

Fern vom trauten Vaterlande Siechte er auf fremder Erde,

Trauernd um sein Vaterland.

Der so treu mit uns gelitten, Der so kühn für uns gestritten

Deutsche haben ihn verbannt !

Frankreich reichte deinem Sohne, Vaterland, die Lorbeerkrone,

Frankreich hat sein Grab geschützt !

Sahst du denn sein Herz nicht bluten, Wenn des Edlen Zornes Gluten

Gegen dich so stolz geblitzt ?

Grollend greif ich in die Saiten, Und die Schatten zürnend schreiten

Sie daher im Mondenlicht.

Ach, sein heilig Grab zu schmücken, Ihm den Kranz auf’s Haupt zu drücken :-

Deutsche, ihr verdient es nicht.

Bleibe bei den Fremden liegen, Bis der Freiheit Fahnen fliegen,

Bis zum Kampf die Freiheit ruft.

Wenn der Schlachtruf mächtig brauset, Wenn das Schwert, die Lanze sauset,

Holen wir dich aus der Gruft.

Hörst Du’s in den Lüften rauschen ? Bald wirst du dein Grab vertauschen,

Ruhn im freien deutschen Land.

Wie so stolz die Augen glühen ! Sieh, an Deinem Grabe knien

Deutschland, Frankreich Hand in Hand.

Donnernd greif ich in die Saiten, Und die Schatten lächelnd gleiten

Sie im Mondlicht hin und her.

Bald, ja bald wird es uns glücken, Würdig ihm das Grab zu schmücken-

Herz, nun traure auch nicht mehr.

Otto Lünig, Börne’s Grab. Veröffentlicht in: Der Sprecher. Wesel. Nr. 30/1844. Wiedergegeben in: Alfred Estermann: Die Eiche Börne… Gedichte der Zeitgenossen. . In: Estermann, S. 348

(20a) Die Kopien der beiden Gedichte aus der Frankfurter Latern habe ich von Frau Petra Breitkreuz, der Leiterin des Museums erhalten, wofür ich herzlich danke. Mit ihr kann man auch Führungen vereinbaren, zu denen der Zugang zu dem sonst nicht zugänglichen „Belvedersche“ des Hauses gehört: petra.breitkreuz@frankfurter-sparkasse.de

[21] II,16. Zitiert bei Stern/Gierlinger, S. 106

[22] Marcuse, S 175

[23] zit. Marcuse, S. 178

[24] Jasper, S. 145

[25] Zur Biographie Börnes siehe: http://www.zeno.org/Literatur/M/B%C3%B6rne,+Ludwig/Biographie

[26] Bondy ist eine Vorstadt im Norden von Paris – im heute verrufenen 93. Departement gelegen. Reisende aus Deutschland –wie danach auch Heine- kamen damals aus dem Norden in die Stadt.

[27] Jasper, S. 179

[28] Zit. bei Jasper 179/180

[29] http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46169324.html und Marcuse, Ludwig Börne S. 181

[30] Siehe dazu: Jacques Grandjonc/Michael Werner, Deutsche Auswanderungsbewegungen im 19. Jahrhundert (1815-1914). In: Deutsche Emigranten in Frankreich. Französische Emigranten in Deutschland 1685-1945. Ausstellungskatalog. Paris 1983, S. 82ff. Siehe auch die Texte über den Faubourg Saint-Antoine auf diesem Blog: Der Faubourg Saint-Antoine (1): Das Viertel des Holzhandwerks: https://wordpress.com/post/paris-blog.org/32 und Der Faubourg Saint-Antoine (2): Das Viertel der Revolutionäre: https://wordpress.com/post/paris-blog.org/102

[31] L’Aoufir, S. 177, s.a. S. 74; Michael Werner, Börne in Paris. A.a.O., S. 265/266

[32] Michael Werner, Börne in Paris 265

[33] Alfred Grosser, In. Estermann, Ludwig Börne, S. 163/165

[34] zit. Enzensberger, 83 und https://d-nb.info/1017360421/34, S. 46

[35] Jasper, S. 92

[36] Jasper, S. 183/184. Bild aus: l’Aoufir, S. 164

[37] Ein entsprechendes Dokument konnte ich in der Friedhofsverwaltung des Père Lachaise einsehen.

[38] Zit. in: Ludwig Börne. Das große Lesebuch, S. 249/250

[39] Zitiert in Ludwig Börne, Das große Lesebuch, S. 251/252

[40] III,919. Zit. l’Aoufir, S. 168

[41] Siehe dazu: https://wordpress.com/post/paris-blog.org/9077

[42] Die Friedhofsverwaltung war übrigens weder auf mündliche noch auf schriftliche Nachfrage in der Lage, mir Informationen zu dem Grabmal zu geben. Da dafür allerdings vor allem die 7. Division infrage kam, haben wir auf eigene Faust gesucht und es schließlich auch gefunden: Vom Verwaltungszentrum des Friedhofs aus (Conservation) geht man die Avenue Rachel entlang bis fast zur Friedhofsmauer. Kurz davor befindet sich das Grab auf der rechten Seite in der zweiten Reihe.

Zu dem Rothschild-Grab: z.B.: http://francerevisited.com/2013/12/the-rothschilds-in-france-a-19th-century-riches-to-riches-story/

[43] https://www.zeit.de/1990/02/man-muss-auch-mut-zeigen–/seite-3

[44] Norbert Altenhofer, Henriette Herz und Louis Baruch- Jeanette Wohl und Ludwig Börne. In: Ludwig Börne zum 200. Geburtstag, S. 220

[45] Siehe G. Schnapper-Arndt 1898, https://www.deutsche-biographie.de/sfz85997.html „Besonderen Dank sind ihr die Litteratur- wie die Freiheitsfreunde dafür schuldig, daß sie zu den Pariser Briefen die Anregung gegeben hat. Erst auf ihr Drängen nämlich benutzte Börne jene durchaus nicht im Hinblick auf eine Veröffentlichung begonnene Correspondenz, um unter der Eingebung des Moments die Gedanken und Empfindungen in ihr niederzulegen, welche ihn in jener bedeutungsvollen Zeit bewegten.“

[46] Norbert Altenhofer a.a.O., S. 221

[47] Zit. Walz, S. 78

[48] Rippmann, zit. bei Walz, S. 85)

[49] Siehe Jasper, S. 87

[50] http://boerne-stiftung.de/ und Mail vom 23.6.2018

Gefällt mir Wird geladen …

Inzwischen gibt es das Restaurant, das einmal zu den Schmuckstücken und Anziehungspunkten des „Pletzl“ gehörte, nicht mehr. Nachdem zwischenzeitlich dort ein edles Modegeschäft eine Filiale eingerichtet hatte, sind die Räume derzeit (Februar 2018) wieder zur Vermietung ausgeschrieben… Ein trauriger Anblick.

Inzwischen gibt es das Restaurant, das einmal zu den Schmuckstücken und Anziehungspunkten des „Pletzl“ gehörte, nicht mehr. Nachdem zwischenzeitlich dort ein edles Modegeschäft eine Filiale eingerichtet hatte, sind die Räume derzeit (Februar 2018) wieder zur Vermietung ausgeschrieben… Ein trauriger Anblick.

au

au