Das Grand Palais Éphémère in Paris ist ein Übergangsbau, der während der Renovierung des eigentlichen Grand Palais als Ort für Veranstaltungen wie Messen, Kongresse und Ausstellungen dient. Es steht auf dem Marsfeld zwischen dem Eiffelturm und der École Militaire.

Dort stand einmal die Mauer für den Frieden. Die musste aber für das provisorische Grand Palais weichen – im Gegensatz zu dem Standbild des Marschalls Joffre, der im Ersten Weltkrieg mit seiner Strategie der offensive à outrance und des coûte que coûte Hunderttausende Menschenleben opferte.[1]

Die Reiterstatue Joffres wurde in den Bau integriert und steht -jetzt vollständig restauriert- im Foyer der Ausstellungshalle.

Die gewaltige provisorische Holzkonstruktion des Grand Palais Éphémère soll 2024 unter dem Namen Arena de Champ-de-Mars als Austragungsstätte für die Judo- und Ringwettkämpfe der Olympischen Spiele dienen und danach abgetragen und verkauft werden. Geplant wurde der Bau von dem Pariser Architekten Jean-Michel Wilmotte. Der hat auch eine neue mur pour la paix an einem neuen Standort entworfen, deren Realisierung aber noch auf sich warten lässt…. [2]

Der Eiffelturm ist aus Anlass der französischen EU-Ratspräsidentschaft blau angestrahlt – auf der anderen, dem Trocadero zugewandten Seite leuchten außerdem bis Ende Januar die 12 Sterne der Europaflagge. Zu Beginn jeder vollen Stunde glitzern wie immer auch noch am ganzen Eiffelturm die Lichter. Rechts ein Stück der hölzernen Konstruktion des Grand Palais Éphémère. Foto: F. Jöckel

Alles wirkt hier überwältigend: die Grundfläche von 10 000 Quadratmetern unter den bis zu zwanzig Meter hohen gewölbten Dächern über kreuzbasilikaartigem Grundriss, die zwei gewaltigen Glasflächen an den Stirnseiten mit Ausblicken auf Eiffelturm und Militärschule, das diffuse Zwielicht: ein angemessener Raum für die monumentalen Arbeiten Anselm Kiefers.

Überwältigend sind auch die insgesamt mehr als 860 Quadratmeter Leinwandfläche, die in der Ausstellung „Anselm Kiefer – für Paul Celan“ vom 16. Dezember 2021 bis zum 11. Januar 2022 gezeigt wurden.[3]

Das größte Bild war im Zentrum des Gebäudes platziert: „Als Arche verließ es die Straße“ (2020-2021)

Es ist nach den auf der Rückseite eingezeichneten Angaben fast 128 m2 groß.

Selbst für Kiefer sind solche Ausmaße von Gemälden ungewöhnlich; man kennt sie indes von seinen Bühnenbildern. Und in der Tat war das Ensemble dieser Bilder für Paul Celan im Pariser Riesenraum arrangiert wie auf einer Bühne: mit scheinbar beweglichen Akteuren, denn alle Leinwände waren auf Rollwagen befestigt. Das war nach Kiefers Angaben eine Idee von Chris Dercon, dem Theater-affinen Chef des Grand Palais. Kiefer selbst pflegt seine Bilder im Atelier aber auch auf Rollen aufzustellen, um die teilweise jahrelange Arbeit daran zu erleichtern.[4]

Anselm Kiefer, der französische „Staatskünstler“

Es war der persönliches Wunsch des französischen Präsidenten Macron, dass Anselm Kiefer zu Beginn der französischen EU-Ratspräsidentschaft im Pariser Grand Palais Éphémère Monumentalwerke zur Dichtung Paul Celans ausstellt. Dies ist der (vorläufige) Höhepunkt der besonderen Wertschätzung durch die französische Republik, der sich Anselm Kiefer wie kein anderer bildender Künstler erfreut.

Seit 1992 lebt Kiefer in Frankreich. Es war der damalige Kulturminister François Mitterands, der ihm eine frühere Fabrik in Barjac (Südfrankreich) als erstes Atelier zur Verfügung stellte. 2007 hatte Kiefer die Ehre, die Ausstellungsserie „Monumenta“ im Grand Palais zu eröffnen, wo jeweils ein Künstler den ganzen Glaskuppelbau gestaltete. 2011 wurde er mit dem „Ordre des arts et lettres“ (deutsch: Orden für Künste und Literatur) ausgezeichnet. 2015/2016 widmete das Centre Pompidou dem Deutschen eine bedeutende Retrospektive, und am 11. November 2020 weihte Staatspräsident Macron anlässlich der Pantheonisierung von Maurice Genevoix[5] im Pantheon, der Gedenkstätte für Frankreichs große Männer und Frauen, seine Auftragsarbeit an Anselm Kiefer ein.

Seit 1924 hatte es keinen staatlichen Künstlerauftrag für den Panthéon gegeben. Sechs große Glasvitrinen mit Kiefers Kunst zum Gedächtnis stehen permanent im säkularen Tempelbau. Seither bezeichnet man Anselm Kiefer in deutschen wie französischen Medien gerne als Staatskünstler.[7] Chris Dercon, der Generalsekretär der die aktuelle Ausstellung organisierenden Vereinigung der Nationalmuseen RMN, geht sogar so weit zu behaupten, die deutsch-französische Freundschaft zwischen Macron und Kiefer sei der zwischen Konrad Adenauer und Charles de Gaulle zu vergleichen.[8]

Eine besondere Ehrung wurde Kiefer auch 2013 in der Ausstellung „De l’Allemagne, 1800- 1939. De Friedrich à Beckmann“ zuteil. Es war die größte Ausstellung deutscher Malerei, die jemals in Frankreich gezeigt wurde; (vielleicht abgesehen von der großen napoleonischen Raubkunstausstellung von 1806/07[9]). Und als einziger Künstler der Nachkriegszeit war auch Kiefer vertreten- und das auch noch höchst prominent.

Dazu aus einer damaligen Ausstellungskritik:

„Als düster-raunendes Präludium hat Anselm Kiefer den Ein- und Ausgangsbereich der Ausstellung mit zehn großformatigen (fast vier Meter hoch, drei Meter breit), collagierten Holzschnitten versehen, die eine Art Privatmythologie des Rheins formulieren (De l’Allemagne, 1982-2013). Schwarze senkrechte Strukturen im Vordergrund der Collagen mögen einen, durch Wälder verstellten Blick auf den Fluss vorstellen, oder den, durch einen Grenzzaun gebrochenen Blick auf den Anderen symbolisieren…“[10]

Die Louvre-Ausstellung war Anlass zu heftigen Polemiken. Die FAZ beispielsweise überschrieb ihre Ausstellungskritik lautmalerisch: Aus tiefem Tal zu Riefenstahl. In der Ausstellung werde das Bild eines Landes entworfen, das „mehr oder weniger geradlinig auf den Nationalsozialismus zusteuerte.“[11] Die einleitenden Bilder von zerstörten Landschaften, Bunkern und Nazi-Architektur haben sicherlich solchen Interpretationen Vorschub geleistet. Insofern fand ich damals die Präsentation dieser Arbeiten Kiefers in diesem Kontext ziemlich befremdlich. Aber für Kiefer selbst hatte sie wohl eine gewisse Logik. Denn die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, ihren Nachwirkungen und ihrer Instrumentalisierung vor allem durch den Nationalsozialismus sind Konstante seiner Arbeiten.[12] Wie kein anderer bildender Künstler der Nachkriegszeit hat Kiefer die „Erinnerungsarbeit“ zum Kern seines Werkes gemacht.

Anselm Kiefer und Paul Celan: eine imaginäre Beziehung

Und dazu gehört vor allem auch die Erinnerung an den Holocaust. Seit Anselm Kiefer Paul Celans „Todesfuge“ in der Schule gelesen hatte,[13] ließ ihn der Dichter nicht mehr los. Ab 1980 versah er viele seiner Kunstwerke, in denen er sich mit der deutschen Nachkriegsidentität auseinandersetzte, mit Gedicht-Zitaten vor allem Celans, der ihm eine unendliche Quelle der Inspiration war.[14] Celan, dessen Eltern Opfer der nationalsozialistischen „Endlösung“ wurden, schrieb die Todesfuge im Mai 1945 nach seiner Befreiung aus einem rumänischen Arbeitslager. Das Gedicht ist denen geweiht, die ihr Grab in den Lüften haben. Ebenfalls im Mai 1945 wurde Anselm Kiefer im Keller eines noch kurz vor Ende des Krieges von Fliegerbomben zerstörten Krankenhauses in Donaueschingen geboren. Celan und Kiefer waren deutsch-französische Grenzgänger, beide fanden in Frankreich eine zweite Heimat und beide eint die lebenslange Auseinandersetzung mit den Gräueltaten des Dritten Reichs: Celan angetrieben von der conscience malheureuse des Überlebenden, Kiefer von der conscience du mal, der von Deutschen begangenen Verbrechen.[15] In dem Bild „Für Paul Celan – das Bett Gedächtnis“, das 2022 von der Galerie Thaddaeus Ropac in Paris/Pantin ausgestellt wurde, hat Anselm Kiefer die Last des Gedächtnisses gestaltet.

Celan erfindet für seine Gedichte eine neue Sprache: Sie entsteht aus der Verbindung zwischen seinen frühen lyrischen Vorbildern wie Georg Trakl und Stefan George „und der historischen Katastrophe, dem Terror der deutschen Nationalsozialisten ausgesetzt zu sein, die sich nicht zuletzt auch darauf beriefen. In dieser Spannung zwischen Kultur und Barbarei findet Celan zu seinem einzigartigen deutschsprachigen Ton. Celan arbeitet … äußerst konsequent allem entgegen, was mit einer vordergründigen Verständlichkeit, Eindeutigkeit und Harmonie zu tun hat. Es geht um Vieldeutiges, um Ambivalenzen, um etwas Unauslotbares, es geht um die Leerstellen und Zwischenräume, um Assoziationsflächen und Wortvalenzen.“[16] Es war unter dem Eindruck der Lyrik Paul Celans, dass Theodor W. Adorno sein apodiktisches Urteil von 1949, nach Auschwitz noch Gedichte zu schreiben sei barbarisch, relativierte. [17]

Auch Anselm Kiefer betritt mit seinen Arbeiten Neuland. Er verlässt die klassische Tradition der Malerei und integriert zusätzliche Materialien wie Stroh, Asche, Sand, Haare und Blei. Und dazu integriert er die Sprache, die Poesie. Manchmal sind das nur wenige Worte wie in den frühen Arbeiten zur „Todesfuge“: Da übernimmt er aus dem Gedicht Celans die Überschriften seiner Bilder wie „dein goldenes Haar Margarete“ oder „dein aschenes Haar Sulamith“. In den monumentalen Werken, die in dem Grand Palais Éphémère ausgestellt sind, hat Kiefer dann ganze Passagen von Gedichten Celans mit Kreide eingearbeitet oder sie auch vollständig übernommen. Sie sind meist auf die obere Hälfte der monumentalen Bilder geschrieben, deshalb oft auch insofern kaum entzifferbar, während unten die „klassische“ Kiefer’sche Bildsprache herrscht: apokalytische Landschaften, Bunker, Explosionen, Blut, meist in dick aufgetragenen Grautönen und oft plastisch gestaltet mit Materialien, die sich auf die Gedichte Celans beziehen: Farne, wenn es um Celans Gedicht „Das Geheimnis der Farne“ geht, Beile und Sensen für „Die Beilschwärme“, Steine für „Die hellen Steine“; und natürlich der Mohn, den Titel von Celans Gedichtsammlung „Mohn und Gedächtnis“ aufgreifend.

In sein Tagebuch, das er während der Vorbereitung für die Ausstellung im Grand Palais Éphémère führte, schrieb Anselm Kiefer: „Celan betrachtet nicht nur einfach die Leere, er hat sie erfahren, erlebt, durchdrungen. (…) Die Sprache von Paul Celan kommt von so weit her, aus einer ganz anderen Welt, die wir bis jetzt noch nicht betreten haben, sie wirkt auf uns wie die eines Außerirdischen. Es fällt uns schwer, sie zu verstehen, wir verstehen nur hier und da mal einen Bruchteil. Wir versuchen es, ohne je das große Ganze erfassen zu können. Ich habe es in aller Demut sechzig Jahre lang versucht. Nun schreibe ich sie auf meine Bilder, ein Unterfangen, dem ich mich widme wie einem Ritual.“[18]

Während die monumentalen Bilder extra für diese Ausstellung erarbeitet oder fertiggestellt wurden, sind die beiden großen „Mohn und Gedächtnis“-Objekte schon älter: Ein mit Mohn gespickter ehemaliger Bunker des sogenannten Westwalls, den Kiefer aus seiner Jugend kannte und kaufte, und ein riesiges Flugzeug: Schwer beladen mit bleiernen Büchern wird es aber nicht abheben und Zerstörung verbreiten können: Vielleicht Ausdruck der Hoffnung -trotz alledem- auf die zivilisierende Kraft der Kultur….

Eindrücke der Ausstellung

Am 8. Januar 2022 las die Schauspielerin Anne Cosigny vor dem zentalen Gemälde der Ausstellung, Als Arche verließ es die Straße Auszüge aus der Dankesrede Anselm Kiefers anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche 2008: „J’ai grandi au bord du Rhin“.

Ich nehme das zum Anlass, zwischen den nachfolgenden Bildern kleinere Passagen aus dieser Dankesrede wiederzugeben.[19]

„Ich denke in Bildern. Dabei helfen mir Gedichte. Sie sind wie Bojen im Meer. Ich schwimme zu ihnen, von einer zur anderen; dazwischen, ohne sie, bin ich verloren.“

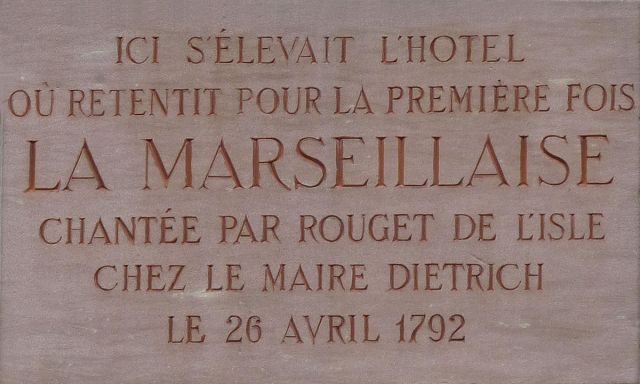

„Ich bin aufgewachsen am Rhein, dem Grenzfluss. Aber schon damals war es nicht nur eine geographische Grenze. Man hörte das Klatschen des Wassers gegen das mit Steinen befestigte Ufer, man sah die Lichter am anderen Ufer und die gefährlichen Wirbel im Fluss selbst. Das am anderen Ufer gelegene Land war nicht ein Land unter anderen, es war für das Kind, da da nicht hinüber konnte, ein Versprechen in die Zukunft, eine Hoffnung, es war das Gelobte Land.“

„Nach dem Naturgesetz von der Erhaltung der Materie geht kein Atom verloren. Wissenschaftler behaupten, dass jeder von uns eine unerhört hohe Anzahl von Atomen in sich trägt, die schon Jahrmillionen in sehr unterschiedlichen Materialien anwesend waren und nun in uns sind. Wir tragen in uns die Atome vom Strand von Ostia, Ateome der Steine von der Wüste Gobi, Atome von Knochen von Dinosauriern- aber auch von Shakespeare, von Martin Luther, von Einstein, den Opfern und Tätern der vergangenen Jahrhunderte.“

„Es gibt eine besondere Grenze, die Grenze zwischen Kunst und Leben, eine Grenze, die sich oft irrlichternd verschieb. Aber ohne diese Grenze gibt es keine Kunst. Im Verlauf der Herstellung leiht sich die Kunst das Material vom Leben; und noch im vollendeten Kunstwerk scheinen die Spuren von Leben durch. Die Distanz zum Leben ist aber zugleich das Wesentliche, die Substanz der Kunst. Dennoch hat das Leben seine Spuren hinterlassen. Und das Kunstwerk ist umso interessanter, je mehr es gezeichnet ist vom Kampf um die Grenzen zwischen Kunst und Leben.“

„Die Reste des Westwalls wurden geschleift. … Die Wunden wurden nicht verbunden, sondern schamhaft verdeckt.“

„Trümmer sind nicht nur Ende, sondern auch Anfang. Eine sogenannte Stunde Null gab es in Wirklichkeit nie.“

„Der Mensch, sagt Rabbi Eleasar, ist ein Stück, an dessen Enden Gott und Satan ziehen und am Schluss ist dann freilich Gott der Stärkere. Ich dagegen denke, dass der Ausgang offen bleibt.“ (Ende der Dankesrede Anselm Kiefers)

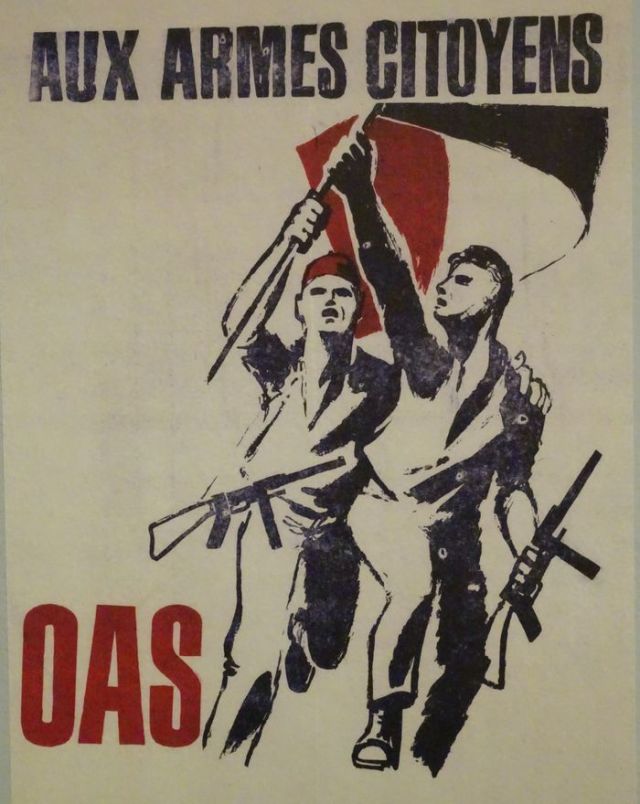

Arsenal (2021)

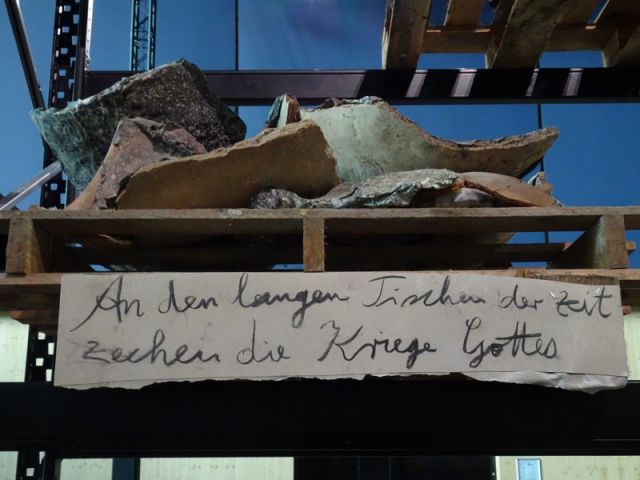

Im hinteren Bereich der Halle, vor der Fensterfront mit Blick auf den Eiffelturm, sind drei riesige Regale aufgestellt, in denen gesammelte Objekte für Kiefers Kunst lagern.

Es sind Arbeitsmaterialien aus dem Atelier Kiefers in Croissy-Beaubourg (Seine et Marne), einer ehemaligen riesigen Lagerhalle des Kaufhauses Samaritaine. Hier in der Ausstellung sind sie veredelt zum autonomen Kunstwerk „Arsenal“: Es ist die „Munition“ für die Arbeit des Künstlers – getrocknete oder galvanisierte Farne, Strohhalme und Mohnblumen, Glasscherben, Asche oder andere Fundstücke, die auf eine neue Verwendung warten.

Aus dem Gedicht Stille von Paul Celan. In den Zeilen davor gibt es eine Anspielung auf die sogenannte Kristallnacht/Pogromnacht vom 9. November 1938: …. ein Glas, das vom Tisch sprang, erklirrte: es läutete ein eine Nacht, die finsterte länger als wir.

Viele der im „Arsenal“ versammelten Materialien haben eine symbolische Bedeutung wie die in der jüdischen Mythologie, aber auch in der Alltagskultur bedeutsamen Scherben oder die zusammengeworfenen Handschuhe und die Koffer, bei denen Assoziationen an Auschwitz und die Shoah sich aufdrängen.

Allerdings beschriftet Anselm Kiefer die Koffer mit dem Begriff „Schechina“, der alttestamentarischen Bezeichnung für die Gegenwart Gottes: Zerstörung und Vernichtung sind also nicht das letzte Wort…

Wie für Celan ist auch für Kiefer die Vergangenheit omnipräsent. Für beide war bzw. ist sie bedrückend, und Celan wurde schließlich von ihr erdrückt. Auch auf Kiefer lastet das Gedächtnis. Aber die überwältigende Monumentalität seiner im Grand Palais Éphémère ausgestellten Werke und die Beschwörung der Poesie Paul Celans verstehe ich als Versuch, der Monstrosität des Grauens zu trotzen – und dazu beizutragen, dass bei dem Ringen Gottes und des Satans um den Menschen, von dem Kiefer am Ende seiner Frankfurter Dankesrede sprach, am Ende doch die Humanität siegen möge.

Anmerkungen

[1]https://paris-blog.org/2016/07/01/die-mauer-fuer-den-frieden-le-mur-pour-la-paix-auf-dem-marsfeld/

[2] Siehe https://www.lagazettedupatrimoine.fr/blog/files/4de67321ed549cd8a745a7b8b777cf11-187.html https://www.nouvelobs.com/societe/20210106.OBS38468/tribune-le-mur-pour-la-paix-une-histoire-francaise-par-marek-halter.html

[3] Kritisch dazu die Zeitung La Croix: „Difficile pourtant de ne pas se sentir un peu écrasé par cette démonstration de puissance, où la démesure des formats rivalise avec la débauche des matières, les perspectives centrées, presque martiales, l’abondance des citations et des références. D’autant que face aux longs poèmes en allemand inscrits dans les peintures, le visiteur non germanophone est laissé seul, sans qu’aucune traduction ne lui soit proposée. On en ressort impressionné. Pas forcément touché.“ https://www.la-croix.com/Culture/A-Paris-pesanteur-dAnselm-Kiefer-grace-Paul-Celan-2021-12-25-1201191862 Laurent Wolf sprach 2016 in einer ausführlichen Besprechung der Kiefer-Retrospektive im Centre Pompidou von einem „oeuvre assez intimidante“. https://www.revue-etudes.com/article/anselm-kiefer-et-le-deuil-infini-de-l-allemagne-17419. Anlässlich der Ausstellung im Grand Palais Éphémère hätte er sicherlich noch mehr Anlass zu einer solchen Einschätzung gehabt.

[4] Der Text dieses Abschnitts folgt in großen Teilen der Rezension von Andreas Platthaus: Kiefer-Ausstellung in Paris: Olympier unter sich. FAZ vom 18.12.2021

[5] Zur Pantheonisierung von Genevoix siehe den Blog-Beitrag: https://paris-blog.org/2020/11/02/die-aufnahme-des-schriftstellers-maurice-genevoix-und-der-franzosischen-teilnehmer-des-1-weltkriegs-ceux-de-14-ins-pantheon/

[6] https://www.lejournaldesarts.fr/patrimoine/retour-historique-de-lart-contemporain-au-pantheon-152019

[7] So Philippe Dagen in Le Monde vom 21. Dezember 2021 „Ainsi Kiefer fait-il aujourd’hui figure d’artiste officiel de la République.“ Und -wenig freundlich- danach: „L’histoire apprend que, prestigieuse du vivant de celui qui en bénéficie, cette position se révèle souvent moins flatteuse au regard de la postérité.“ An wen Dagen da wohl gedacht haben mag?

Zum hervorgehobenen Status von Kiefer siehe auch: https://www.weltkunst.de/ausstellungen/2021/12/anselm-kiefer-paris-grand-palais-ephemere-staatskuenstler und https://www.welt.de/kultur/kunst/plus235825304/Anselm-Kiefer-Staatskuenstler-von-Macrons-Gnaden.html

[8] Bild aus: Anselm Kiefer-Schau in Paris: „Für Paul Celan“.Auf persönlichen Wunsch des französischen Präsidenten Macron zeigt Anselm Kiefer im Pariser Grand Palais Ephémère Monumentalwerke zur Dichtung Paul Celans. Anselm Kiefer-Schau in Paris: ″Für Paul Celan″ | Kunst | DW | 21.12.2021

[9] Siehe den Blog-Beitrag: https://paris-blog.org/2021/05/01/vivant-denon-der-kunstrauber-napoleons-und-sein-musee-napoleon-louvre-teil-1-die-grose-ausstellung-deutscher-raubkunst-1806-1807/

[10] https://www.kulturraum.nrw/ausstellung/de-l-allemagne-ueber-deutschland-ausstellung-paris-louvre.html

[11] https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst-und-architektur/de-l-allemagne-im-louvre-aus-tiefem-tal-zu-riefenstahl-12141764.html

Siehe dazu auch: https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/04/18/de-l-allemagne-le-grand-malentendu_3162455_3246.html

[12] In diesem Zusammenhang sind auch zwei Ausstellungsobjekte im Grand Palais Éphémère zu sehen, die nicht zum Paul-Celan-Kompex gehören: Das monumentale Bild Mme de Staël, de l’Allemagne (2015-2021) und die Installation Occupations (1969-2021). Auf beide näher einzugehen würde hier zu weit führen.

[13] So Kiefer in einem Gespräch mit Heinz-Norbert Jocks anlässlich der großen Retrospektive im Centre Pompidou. https://www.kunstforum.de/artikel/anselm-kiefer-6/

Insofern trifft gerade im Falle Anselm Kiefers nicht die pauschale Feststellung von Marie Minissieux-Chamonard in ihrem Aufsatz Anselm Kiefer, la fabrique de la mémoire von 2015 zu: Anselm Kiefer (…) fait partie des artistes allemands dits « de la seconde génération », qui n’ont connu ni la guerre ni la Shoah – un véritable trou noir que ni la famille, ni l’école, ni les parents ne permettent de combler. https://www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2015-3-page-14.htm Immerhin fand 1961 der Eichmann-Prozess statt, da war Kiefer 16 Jahre alt, also wohl am Beginn seiner Zeit als Obertufenschüler. Und damals gab es durchaus schon Lehrer, die im Unterricht die Todesfuge zum Thema machten. Sie gehörte schließlich sogar zum Unterrichtskanon der Oberstufe, was Celan zu der kritischen Anmerkung veranlasste, das Gedicht sei „Lesebuchreif abgedroschen“….

Den Begriff der „imaginären Beziehung“ habe ich von Robert Fleck übernommen. https://journals.openedition.org/critiquedart/871 )

[14] Linda Schildbach: Blut, Krieg, Heimat: Monumentale Ausstellung von Anselm Kiefer im Grand Palais in Paris

Grundlegend zum Verhältnis von Kiefer und Celan: Andrea Lauterwein, Anselm Kiefer et la poésie de Paul Celan, Paris : Ed. du Regard, 2006

[15] Robert Fleck: Andrea Lauterwein. Anselm Kiefer et la poésie de Paul Celan. https://journals.openedition.org/critiquedart/871

[16] https://www.sueddeutsche.de/kultur/paul-celan-todesfuge-holocaust-czernowitz-biografie-1.5123449

[17] Theodor W. Adorno: Kulturkritik und Gesellschaft. In: Gesammelte Schriften, Band 10.1 Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977, S. 30. Siehe dazu: Klaus Laermann, Gedichte schreiben nach Auschwitz: Die Stimme bleibt. Theodor W. Adornos Diktum- Überlegungen zu einem Darstellungsverbot. DIE ZEIT vom 27. März 1992

[18] Zit. https://www.dw.com/de/anselm-kiefer-schau-paris-f%C3%BCr-paul-celan/a-60200281

[19] Dankesrede Anselm Kiefers. Aus: Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2008 Anselm Kiefer. FFM: Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2008, S. 59-72

[20] https://www.deutschelyrik.de/die-kruege.html

Weitere geplante Blog-Beiträge:

Die Schatzkammer der Scheichs: Die Sammlung Al Thani im Hôtel de la Marine in Paris

Das Pantheon der großen (und der weniger großen) Männer und der wenigen großen Frauen, Teil 2: Der Kult der großen Männer

Der Elefant der Bastille

Das Reiterstandbild Heinrichs IV. auf dem Pont Neuf

Die Tiere des Königs (Les animaux du roi): Eine Ausstellung im Schloss von Versailles