Die französische Nationalbibliothek, eine der größten der Welt, hat mehrere Standorte. Der größte und spektakulärste ist der 1996 eingeweihte Neubau im 13. Arrondissement am Ufer der Seine. Ein geradezu pharaonisches Projekt mit vier um einen tief gelegenen Wald gruppierten hohen Ecktürmen in der Form aufgeschlagener Bücher, mit dem sich der damalige französische Präsident François Mitterrand ein -entsprechend auch nach ihm benanntes- Denkmal gesetzt hat.

Blick von unserer Pariser Wohnung auf die BnF/Site François Mitterrand in der Abendsonne[1]

Der älteste und ursprüngliche Standort der BnF ist der Site Richelieu.[2] Dorthin verlegte Colbert ab 1666 die Bestände der königlichen Bibliothek. Die war zunächst eine Sammlung von Handschriften. Mit dem Buchdruck und entsprechend dem schon 1537 eingeführten dépot légal diente sie dazu, alle neu erschienenen Bücher aufzubewahren, und nicht zuletzt sollte sie durch eine massive Ausweitung der Sammlung von Schriften und Medaillen den Ruhm des „Sonnenkönigs“ vermehren. 1721/1722 konnte die Bibliothek das benachbarte Palais des Kardinals Mazarin beziehen, deren Galerie -etwa 40 Jahre vor dem Spiegelsaal von Versailles gebaut- ein außerordentliches barockes Glanzstück der BnF ist.

La galerie Mazarin © Guillaume Murat / BnF

Aber auch danach hatte die Bibliothek einen ständig wachsenden Raumbedarf. Im zweiten Kaiserreich Napoleons III. erfolgte eine umfassende Erweiterung und Modernisierung, deren architektonischer Höhepunkt ein großer neuer Lesesaal, die nach ihrem Architekten benannte Salle Labrouste, ist.

In den letzten Jahren erfolgte dann eine umfangreiche Renovierung, und seit 2022 ist der alte Bau der Bibliothèque Nationale/site Richelieu (BnF) im Zentrum von Paris wieder zugänglich. Ich möchte nachfolgend zu einem Rundgang einladen und damit auch Lust auf einen eigenen Besuch machen. Auch wenn man nicht vorhat, die Bibliothek als Leser zu nutzen, ist es doch möglich und äußerst lohnend, den architektonisch reichen Bau, vor allem die beiden monumentalen Lesesäle, zu bewundern. Und dazu ist die BnF nicht nur eine äußerst reichhaltige Bibliothek, sondern zu ihr gehört auch ein an einzigartigen Exponaten reiches Museum, das in einem glanzvollen historischen Ambiente untergebracht ist.

Als Besucher oder gar Nutzer der Bibliothek befindet man sich -gerade auch aus deutscher Sicht- in bester, prominenter Gesellschaft. Rainer Maria Rilke, Paris eng verbunden, schreibt in seinem „Malte Laurids Brigge“:

“Bibliothèque Nationale. Ich sitze und lese einen Dichter. Es sind viele Leute im Saal, aber man spürt sie nicht. Sie sind in den Büchern. Manchmal bewegen sie sich in den Blättern, wie Menschen, die schlafen und sich umwenden zwischen zwei Träumen.”[3]

Auch Stefan Zweig benutzte bei den Vorarbeiten zu seinen historischen Monografien intensiv die Bibliothèque Nationale. Er wählte dafür sogar gezielt Wohnorte in der Nähe der Bibliothek: So 1912 und öfters danach das Hotel Beaujolais mit Ausblick auf die Gärten des Palais Royal, In seinem Erinnerungsbuch „Die Welt von gestern“ blickt Zweig mit wehmütiger Begeisterung auf das „Paris der ewigen Jugend“ und die Aufenthalte im Hotel Beaujolais zurück:

„In diesem historischen Geviert des Palais Royal hatten die Dichter, die Staatsmänner des achtzehnten, des neunzehnten Jahrhunderts gewohnt, quer gegenüber war das Haus, wo Balzac und Victor Hugo so oft die hundert engen Stufen bis zur Mansarde der von mir so geliebten Dichterin Marceline Desbordes-Valmore emporgestiegen waren, dort leuchtete marmorn die Stelle, wo Camille Desmoulins das Volk zum Sturm auf die Bastille aufgerufen, dort war der gedeckte Gang, wo der arme kleine Leutnant Bonaparte sich unter den promenierenden, nicht sehr tugendhaften Damen eine Gönnerin gesucht. Die Geschichte Frankreichs sprach hier aus jedem Stein; außerdem lag nur eine Straße weit die Nationalbibliothek, wo ich meine Vormittage verbrachte…“[4]

Auch für Joseph Roth und Walter Benjamin war die Bibliothèque Nationale gewissermaßen das zweite Zuhause, vor allem, als im nationalsozialistischen Deutschland kein Platz mehr für sie war. Gisèle Freund, die für ihre berühmten Künstlerportraits immer charakteristische Orte und Posen wählte, hat für ihr Foto Walter Benjamins einen Lesesaal der Bibliothèque Nationale gewählt.[5] Ganze Tage verbrachte er dort, sammelte in mikroskopisch kleiner Schrift Tausende von Notizen und Zitaten. Das Buch seines Lebens wäre es geworden: das „Passagenwerk“.[6]

Ein Rundgang durch die BnF/Richelieu

Der Eingang in das große Areal der Bibliothek ist in der rue Vivienne Nummer 5. Man betritt zuerst einen großen Garten, den Jardin Vivienne, der im Zuge der Renovierung neu angelegt wurde und -wie die Bibliothek insgesamt- allgemein zugänglich ist.

Der Papyrusgarten

Angepflanzt sind dort -passend zur Bestimmung des Ortes- vor allem Pflanzen, deren Fasern zu Herstellung von Schreibunterlagen wie Papier genutzt werden können.

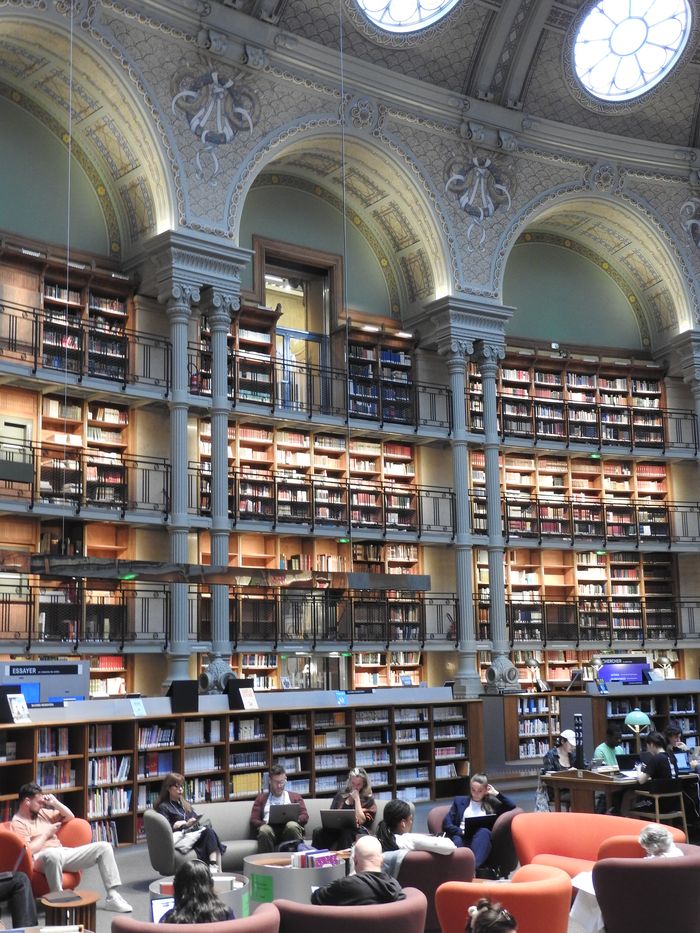

Der ovale Lesesaal

Gleich neben dem Foyer liegt die „salle ovale“, der große ovale Lesesaal. Konzipiert wurde er Ende des 19. Jahrhunderts, aber erst Mitte der 1930-er Jahre fertiggestellt.

Vor allem beeindruckt er durch seine Größe und Form. In zwanzig Metern Höhe befindet sich das ovale Glasdach, von runden gläsernen Öffnungen umgeben; dazwischen die Namen von Städten, die für die Weltkultur bedeutsam waren und sind.

…zwischen Ninive und Alexandria: Berlin!

Es gibt dort 160 Leseplätze und eine Präsenzbibliothek von 20 000 Büchern. Zunächst war dieser Lesesaal für Forscher bestimmt, seit der Neueröffnung 2022 allerdings wurde das Konzept der Bibliothek radikal geändert und der ovale Lesesaal für Jedermann geöffnet.[7]

Neben den Leseplätzen mit den charakteristischen hellblauen Tischlämpchen gibt es direkt hinter dem Eingang auch gemütliche Sessel zum Sitzen und Schmökern. Angesprochen sind hier vor allem Kinder und Jugendliche, für die in großen runden Boxen Bilderbücher und die in Frankreich hochgeschätzten Comics (BD) zum Lesen und Betrachten einladen.

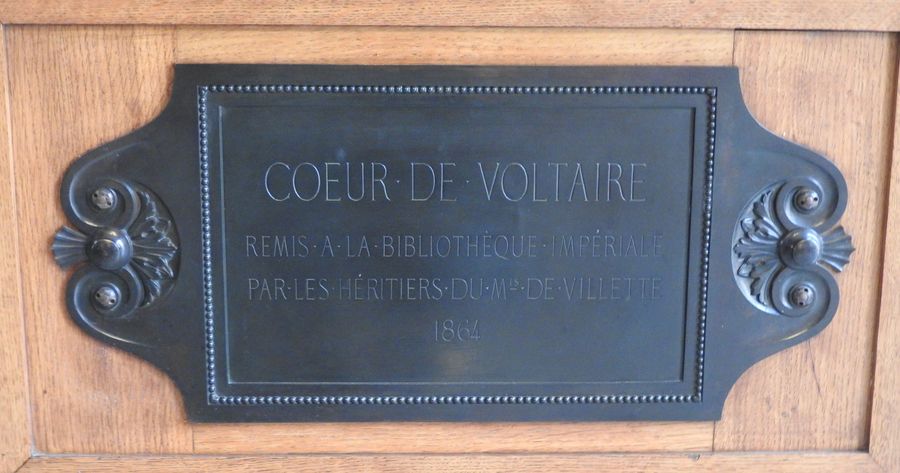

Das Herz Voltaires

Im Salon d’honneur zwischen dem ovalen Lesesaal und dem Cour d’honneur steht eine Statue Voltaires.

Es ist die ursprüngliche Gipsversion der Skulptur des Bildhauers Jean-Antoine Houdon.

Es gibt mehrere Versionen dieser Skulptur, u.a. einen Bronze-Abguss im Foyer der Comédie Française und ein Exemplar aus Terrakotta im Musée Fabre in Montpellier. Die Skulptur in der BnF weist aber eine Besonderheit auf.

In dem Podest, auf dem die Skulptur steht, befindet sich nämlich ein Fach mit dem Herz Voltaires. Wie das kam, soll hier kurz berichtet werden.[8]

Am 30. Mai 1778 starb Voltaire in Paris bei seinem Freund, dem Marquis de Villette. Der beauftragte einen Apotheker, eine Autopsie vorzunehmen, den Leichnam einzubalsamieren und für ihn das Herz zu entnehmen. Der Leichnam wurde dann in der Abtei von Scellières bei Troyes bestattet, deren Abt ein Neffe Voltaires war, und am 11. Juli 1791 ins Pantheon überführt. Siehe dazu den entsprechenden Blogbeitrag.

Der Voltaire-Raum im Schloss von Fernay[9] An der Wand Portraits seiner Bewunderer

Für das Herz richtete Villette im Schloss von Fernay, wo Voltaire seine letzten Lebensjahre verbracht hatte, einen der Verehrung des großen Mannes dienenden Raum ein: In einer Nische ruhte das Herz unter einem Baldachin und auf einem Kissen. 1885 aber musste Villette das Schloss schon wieder verkaufen und das Herz Voltaires in sein Stammschloss überführen. Dort ruhte es bis 1864, als es auf Befehl Napoleons III. der Bibliothèque nationale -bzw. damals impériale- übergeben wurde.

Der Architekt Henri Labrouste, der damals die Bibliothek erweiterte und erneuerte, baute für das Herz und die Statue Houdons sogar einen speziellen noblen Ort, die Rotonde Voltaire[10], die dann aber für andere Zwecke genutzt wurde. So verstaubte die Statue im Depot der Bibliothek, bis sie 1924 im Salon d`honneur ihren jetzigen würdigen Platz fand.

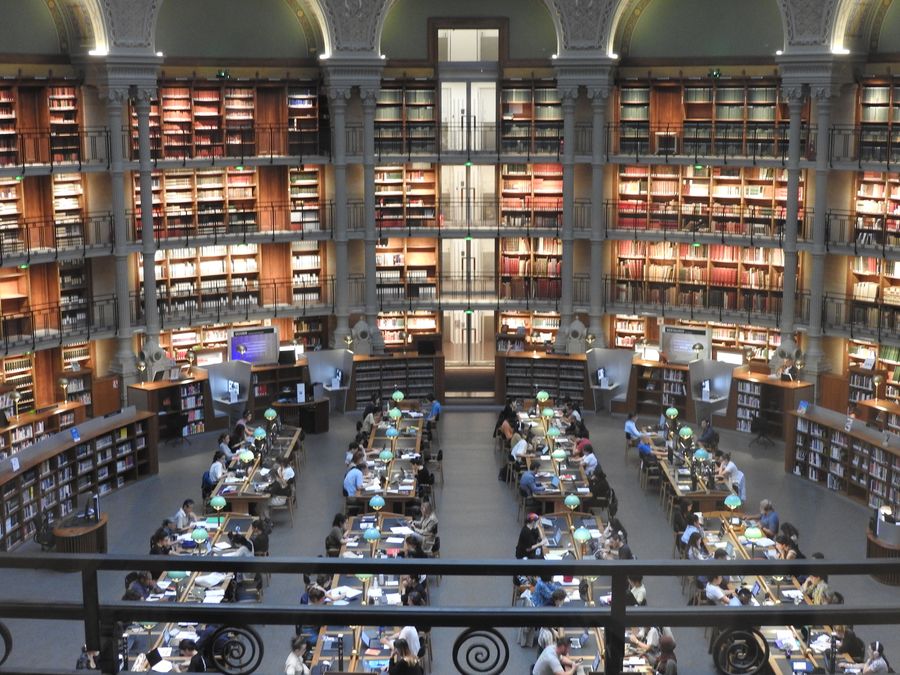

„Der schönste Lesesaal der Welt“: Die salle Labrouste

Dieser in den 1860-er Jahren errichtete eindrucksvolle Lesesaal gehört nach dem Urteil der Neuen Züricher Zeitung zu den „Weltwundern unter den Bibliotheksbauten“, ja er wurde von ihr sogar zum schönsten Lesesaal der Welt gekürt.[11] Benannt ist er nach seinem Erbauer, dem Architekten Henri Labrouste, einem „Pionier des Eisenbaus“, von dem auch die Bibliothek Sainte-Geneviève neben dem Pantheon stammt. Die beiden Bibliotheksbauten Labroustes sind insofern revolutionär, als hier die konstitutiven gusseisernen Strukturen nicht nur sichtbar sind, sondern sogar die Ästhetik der Bauten wesentlich mitbestimmen. Von anderen Architekten dieser Zeit wie Gottfried Semper wurde das höchstens für Zweckbauten wie Bahnhöfe akzeptiert.[12]

Die Schlankheit und große Tragfähigkeit der gusseisernen Stützen ermöglichte die Konstruktion eines durch viele Glaskuppeln lichtdurchfluteten hellen Raums. In einer Zeit, in der es noch keine elektrische Beleuchtung gab, war dies ein unschätzbarer Gewinn für die Ästhetik und Funktionalität des Raums.

Die charakteristischen Tischlampen an jedem Leseplatz gibt es aber natürlich auch.

Zu der opulenten Ausstattung des Saales gehören auch Medaillons bedeutender Schriftsteller aus Frankreich (u.a. natürlich Molière) , Italien (Dante) , England (Shakespeare), Spanien (Cervantes) … Ein Vertreter der deutschen Sprache, in Frankreich gerne langue de Goethe genannt, ist allerdings nicht dabei… Immerhin -wenigstens!- eine einzige Frau, nämlich die berühmte Briefschreiberin Madame de Sévigné, von der wir viel Interessantes und auch Amüsantes über die Zeit Ludwigs XIV. erfahren können. (Ein Blog-Bericht über sie, die in Paris geboren wurde und lange dort wohnte, ist geplant)

Der Lesesaal ist heute Zentrum und Schmuckstück des Institut nationale d’histoire de l’art (INHA), der weltweit größten kunstgeschichtlichen und archäologischen Bibliothek. Er ist -anders als die salle ovale- nicht für ein breites Publikum geöffnet. Vom Eingangsbereich aus ist es allerdings möglich, einen Blick in den Lesesaal zu werfen. An den jährlich im September stattfindenden Europäischen Tagen des Kulturerbes (journées européennes du patrimoine) ist er allerdings auch für die Öffentlichkeit frei zugänglich.

Das Museum

Die BnF war von Anfang an nicht nur eine Bibliothek, sondern gleichzeitig auch ein Museum. Ein Jahr nach Einrichtung der königlichen Bibliothek in der rue Vivienne installierte Colbert dort auch die königliche Kunstsammlung, le cabinet du Roy, die bis dahin im Louvre, dem königlichen Schloss, ihren Platz hatte. Nach einem Zwischenspiel in Versailles kehrte die Kunstsammlung an ihren früheren Platz zurück und wurde 1743/44, damals das einzige Museum der Stadt, für die Öffentlichkeit geöffnet.

Die neue elegante Treppe in der Hall d’Honneur, über die man in die Museumsräume im ersten Stock gelangt. Guillaume Murat BnF

Der Saal der Säulen, in dem Kunstwerke aus kostbaren Materialien und verschiedenen Zeitaltern ausgestellt sind.[13]

Dieser Frauenkopf aus Marmor ist die römische Kopie eines griechischen Originals aus den Jahren um 450 vor Christus. Entsprechend der Beschriftung soll es sich um die griechische Dichterin Sappho handeln, die traditionell mit einem um die Haare geschlungenen Band dargestellt wurde.

Dieser goldene Teller (Ausschnitt) stammt aus dem Römischen Reich (4.-5. Jahrhundert). Weil das Löwenmotiv in der Mitte sich auch in karthagischen Münzen findet, hat man den Teller im 18. Jahrhundert „Schild des Hannibal“ genannt.

Ein Prunkstück des Museums ist der Schatz von Berthouville. 1830 fand ein Landwirt in seinem Acker in Villeret, einem Weiler bei Berthouville in der Normandie, einen Schatz mit 69 silbernen Gegenständen, vor allem Trinkgefäße mit historischen und mythologischen, griechischen Motiven, gefertigt aus getriebenem, vergoldetem und ziseliertem Silber. Sie gehörten zu einem Tempel, der dem Mercurius von Canetonum geweiht war. Canetonum war der römische Name von Villeret. [14]

Der Mercurius von Cantenonum aus dem Schatz von Berthouville

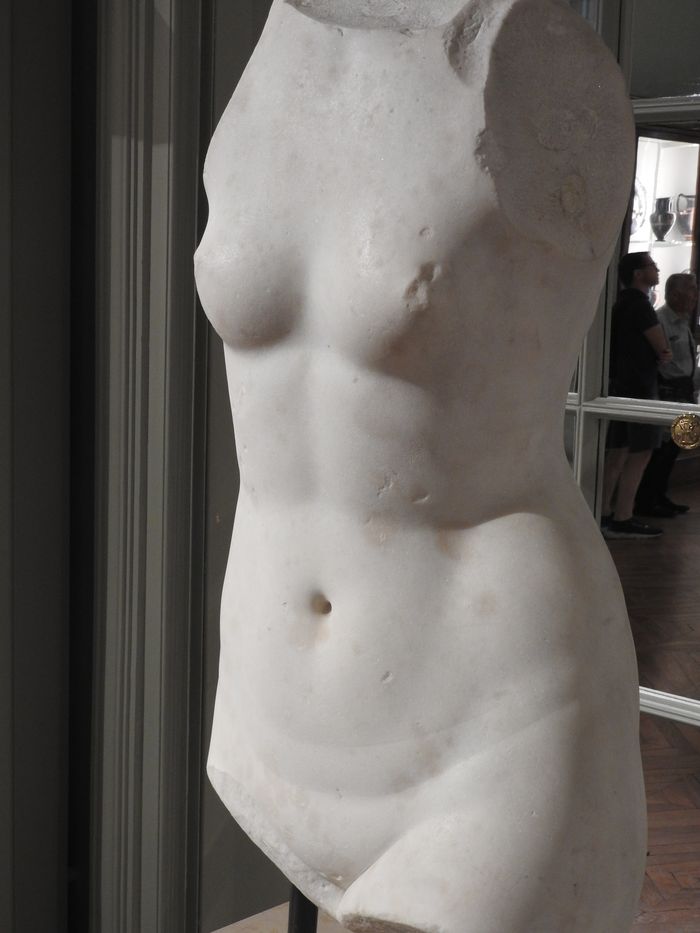

Im anschließenden Saal (salle de Luynes) wird die Kunstsammlung päsentiert, die der Herzog von Luynes 1862 dem Staat schenkte. Dazu gehörte eine wertvolle Sammlung griechischer Vasen, die hier präsentiert werden….

… und auch der Torso einer dem Wasser entsteigenden Venus, einer Venus Anadyomene.

Der folgende Saal, das Cabinet des Médailles, trägt den Namen des abbé Barthélémy, einem Verwalter der königlichen Kunstsammlung. Etwa 600 000 Münzen und Medaillen werden in der BnF aufbewahrt, einige davon sind hier ausgestellt.

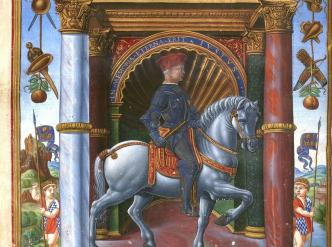

Ein besonders schönes Stück ist diese Medaille Ludwigs XIV.:

Der König ist als Kriegsherr dargestellt, mit einer zeitgenössischen Rüstung und Seidenkravatte. Die Aufschrift: „Ludovicus Magnus Fran(ciae) et Nav(arrae) Rex P(ater)P(atriae)“, also Ludwig der Große, König von Frankreich und Navarra, Vater des Vaterlandes“. Pater Patriae war ein römischer Ehrentitel, den bereits der römische Kaiser Augustus trug.

Die Medaille stammt aus dem Jahr 1672, also den frühen Jahren des Königs, und sie ist mit schweren goldenen Ketten ausgestattet, so dass sie um den Hals getragen werden konnte und sollte.

Bestimmt war sie für einen elsässischen Adligen, Theobald von Reinach-Hirtzbach, vermutlich als Dank für dessen Rolle bei der mit dubiosen juristischen Mitteln, Bestechung, Erpressung und militärischer Gewalt vollzogenen Annexion des Elsass.[15]

Seit der Renovierung der BnF ist auch der Salon Louis XV, der reich ausgestattete ursprüngliche Raum des cabinet du Roi, wieder für die Öffentlichkeit zugänglich.

Die Galerie Mazarin

1721/1722 wurde in dem Stadtpalais des Kardinals Mazarin die königliche Bibliothek installiert. In der Galerie hatte der Kardinal Kostbarkeiten seiner Kunstsammlung ausgestellt. Daran knüpft die BnF 300 Jahre später wieder an: In einem ersten kleinen Teil der Galerie werden nun dauerhaft Preziosen der Nationalbibliothek präsentiert, die aus den Kirchenschätzen der Abtei von Saint-Denis und der Sainte-Chapelle stammen.

So diese Kamee des Augustus, hergestellt zur dessen Lebzeiten in Rom und im 14. Jahrhundert in Paris verziert mit einem Kranz von Edelsteinen und Perlen.

Diese Kamee aus dem Kirchenschatz der Sainte-Chapelle ist das größte erhaltene Exemplar aus römischer Zeit. Entstanden ist es zur Zeit des Kaisers Tiberius um 23 nach Christus. Abgebildet sind 24 Figuren, die in fünf Schichten in einen einzigen Sardonyx-Stein geschnitten sind.

Man vermutet, dass der Heilige Ludwig die Kamee 1247 auf seinem Kreuzzug vom byzantinischen Kaiser als Geschenk erhalten hat. Wegen ihrer Größe und Schönheit wird der Stein auch „die Große Kamee Frankreichs“ genannt.

Abgebildet sind drei Welten: In der Mitte Kaiser Tiberius und seine möglichen Nachfolger; unten die Besiegten, Parther und Germanen; und oben der Olymp mit den um Augustus gruppierten Welt der toten Heroen. Rechts sieht man auf einem geflügelten Pferd Germanicus, der von Augustus zum Nachfolger des Tiberius bestimmt worden war, aber vor diesem starb.

Hier der Ausschnitt einer großen Schale aus dem spätantiken Sassanidenreich (Iran). In der Mitte ein König dieses zweiten großpersischen Reichs. Wegen der Schönheit und Kostbarkeit der Schale wurde sie im 13. Jahrhundert von den Chronisten von Saint- Denis dem König Salomon zugeschrieben.

Diese Schachfiguren aus Elfenbein gehören zu dem sogenannten Schachspiel Karls des Großen, einem der ältesten der westlichen Welt. Hergestellt wurden sie in Süditalien (Salerno) Ende des 11. Jahrhunderts, gelangten dann -wann und wie auch immer- in den Schatz der königlichen Abtei von Saint-Denis. In der Französischen Revolution wurden die 16 noch erhaltenen Stücke der Bibliothek Nationale übereignet.[16]

Die Zuschreibung der Schachfiguren beruht auf einer seit dem 14. Jahrhundert verbreiteten Legende: Danach soll der Kalif Harun-al-Raschid das Spiel Karl dem Großen zu seiner Krönung im Jahr 800 geschenkt haben. Der historische Hintergrund dieser Legende ist sicherlich der Elefant Abul Abbas, den der Kalif von Bagdad Karl dem Großen schenkte. Durch den legendären Bezug zu Karl dem Großen und dem Kalifen von Tausendundeiner Nacht wurde das Schachspiel entscheidend aufgewertet und erhielt gewissermaßen den einer sonst nur einer kostbaren Reliquie zukommenden Status. Wie dieses Schachspiel und die davor abgebildete, dem König Salomon zugeschriebene Schale zeigen, besaß die Abtei von Saint-Denis ganz offensichtlich die Fähigkeit, ihren Schätzen durch eine geschickte Legendenbildung außerordentlichen Glanz zu verleihen.

Die Galerie Mazarin, die man danach in ihrer vollen Pracht bewundern kann, wurde gebaut von François Mansard, dem „Architekten des Königs“, also dem für alle offiziellen Bauvorhaben Ludwigs XIII. und des jungen Ludwigs XIV. zuständigen Architekten. Für die Ausmalung engagierte Mazarin den italienischen Maler Giovanni Francesco Romanelli, der 1646/47 das Gewölbe mit von der griechisch-römischen Mythologie inspiriertes Fresken ausmalte. Ins Zentrum platzierte er die Darstellung des die Giganten züchtigenden Zeus.

Mazarin war damals Premierminister des noch unmündigen jungen Ludwigs XIV. und kurz danach begann offiziell die Fronde, der Aufstand gegen dessen Herrschaft. Der Aufstand wurde schließlich mit Mazarins Hilfe niedergeschlagen.

So kann man das zentrale Fresko der Galerie als eine vorausschauende Darstellung der Auseinandersetzung des künftigen Sonnenkönigs (Zeus) mit dem aufständischen Hochadel (Giganten) deuten. Vielleicht kann man darin sogar eine Warnung vor der sich abzeichnenden Auseinandersetzung sehen.

Eine zentrale Rolle in den weiteren Fresken spielt Apollo, der ja gewissermaßen der „Patengott“ Ludwigs XIV. war.

Hier ist der junge Gott der Musik umgeben von den ihn anhimmelnden Musen. Der Bezug zu Raphaëls Fresko Parnass in den Stanzen des Vatikans liegt nahe. Bei Romanelli kommt allerdings die Überreichung des Lorbeerkranzes hinzu, und da denke ich an Apolls Wettstreit mit Marsyas und die grauenhafte Rache des von den Musen zum Sieger erklärten Gottes.

Auch auf diesem Fresko wird ein Lorbeerkranz überreicht, und zwar von dem Königssohn Paris: Aphrodite geht aus dem Schönheitswettbewerb der drei Göttinnen als Siegerin hervor. Seit der Restauration in den Jahren 2018 und 2019 kann man die authentische Schönheit der Aphrodite/Venus übrigens erkennen und bewundern, denn vorher waren ihre Brüste und ihr Rücken (ebenso bei ihrer Mitbewerberin Juno) mit zarten Schleiern (voiles de pudeur) bedeckt…

Darunter Plakate des Mai 1968: Im zentralen Raum der Galerie Mazarin gibt die BnF in Wechselausstellungen einen Einblick in die ihre reichen und vielfältigen Bestände. Hier einige weitere- gerade aus deutscher Sicht besonders interessante- Beispiele der im September 2023 präsentierten Auswahl:

Dies ist eine Seite der 1687 herausgegebenen Erstausgabe von Newtons „Philosophiae naturalis principia mathematica“, seinem Hauptwerk. Das Buch gehörte seit 1715 dem Kölner Jesuitenkolleg, 1794 allerdings auch zu den von der französischen Revolutionsarmee erbeuteten Raubkunst. (An eine Restitution ist -das darf man ironisch wohl anmerken- natürlich nicht gedacht…)

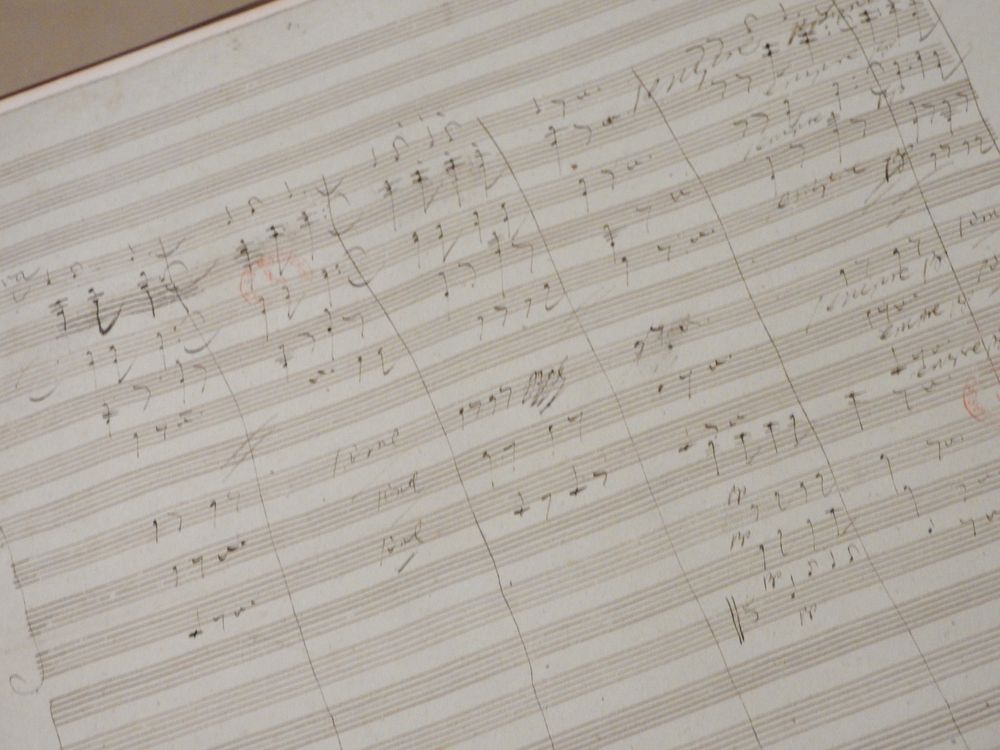

Ob es sich auch bei diesem Fragment von Beethovens Autograph aus dem Finale der 9. Sinfonie um Raubkunst handelt, wird in der beigefügten Information nicht angegeben, dafür allerdings, dass es bis 1912 dem Sammler Charles Malherbe gehörte. Den hätten „les autorités allemandes“ wiederholt gefragt, was das Exemplar denn koste, und er habe geantwortet: „L’Alsace et la Lorraine“…

Zum versöhnlichen deutsch-französischen Schluss dieses Blatt der von Albert Stapfer ins Französische übersetzten Ausgabe von Goethes „Faust“ aus dem Jahr 1828. Eugène Delacroix steuerte dazu 17 Lithographien bei – mit seiner machtvollen Dramatik und der Atmosphäre eines phantastischen Mittelalters ein wahrhaftes Manifest der romantischen Bewegung und ein „chef-d’œuvre de la lithographie“, wie es in der beigefügten Informationstafel heißt. Hier ein Blatt mit dem französisch übersetzten Faust- Zitat:

„Von Zeit zu Zeit seh ich den Alten gern/Und hüte mich mit ihm zu brechen./Es ist gar hübsch von einem großen Herrn,/so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen.“

In Frankreich allerdings war die Rezeption ablehnend. Delacroix erinnerte sich noch 1862, dass seine Illustrationen Karikaturen hervorriefen, die ihn „als eine der Hauptstützen der Schule des Häßlichen hinstellten“. Goethe allerdings, der die kunstkritische Auseinandersetzung um Delacroix kannte, würdigte dessen künstlerische Originalität und Modernität und sprach anerkennend von den Faust-Illustrationen als „einem wunderlichen Erzeugniß zwischen Himmel und Erde, Möglichem und Unmöglichem, Rohstem und Zartestem“, in dem die Phantasie „ihr verwegenes Spiel treiben“ könne…[17] Damit endet dieser Rundgang durch die Bibliothèque nationale/Richelieu, die natürlich noch über viele weitere Schätze verfügt und die es verdient, in einen Paris-Besuch von Kunst- und Bücherfreunden einbezogen zu werden.

… Zumal derzeit – noch bis zum 16. Juni 2024- in der Bibliothek eine neue Ausstellung über die Anfänge der Renaissance zu sehen und zu bewundern ist…. [18]

Die Bibliothèque Nationale in der rue Vivienne, die prachtvolle Galerie Vivienne, die place des Victoires und zum Abschluss der Garten des Palais Royal: ein wunderbares Programm für einen Tag in Paris!

Anmerkungen

[1] Alle Fotos des Beitrags, wenn nicht anders angegeben, von Frauke und Wolf Jöckel

[2] Siehe dazu auch: connaissance des arts. Hors-série: BnF/Richelieur. Bibliothèque et Musée. Paris 2022;

Bruno Blasselle und Gennaro Toscano, Histoire de la Bibliothèque nationale de France. Hrsg. von der BnF 2022;

Gennaro Toscano (Hrsg), 100 chefs-d’œuvre de la Bibliothèque nationale de France. BnF 2022;

Aurélien Conraux, Anne-Sophie Haquin und Christine Menguin, Richelie. Quatre siècles d’histoire architecturale aus cœur de Paris. BnF und INHA, 2017

[3] https://www.projekt-gutenberg.org/rilke/maltelau/maltelau.html

[4] https://www.projekt-gutenberg.org/zweig/weltgest/chap006.html

[5] Bild aus: https://www.photo.rmn.fr/archive/12-547646-2C6NU08YHTA0.html

s.a. https://www.centrepompidou.fr/en/ressources/oeuvre/cjkqnx

[6] https://www.deutschlandfunkkultur.de/philosophische-orte-walter-benjamin-in-paris-100.html

[7] https://www.bnf.fr/fr/la-salle-ovale und https://www.paris.fr/pages/entierement-renove-le-site-richelieu-de-la-bnf-accueille-a-nouveau-son-public-21961

[8] Fabien Aguglia, Le cœur de Voltaire. Le Blog Gallica. 30.5. 2019

https://gallica.bnf.fr/blog/30052019/le-coeur-de-voltaire?mode=desktop

[9] Chambre du Coeur de Voltaire : gravure de François Denis Née d’après un dessin de Duché, fin du XVIIIe siècle. Bild aus: https://gallica.bnf.fr/blog/30052019/le-coeur-de-voltaire?mode=desktop

[10] Bild aus: https://www.nzz.ch/feuilleton/die-alte-pariser-nationalbibliothek-regale-unter-reifroecken-ld.139550

[11] Mark Zitzmann, Der schönste Lesesaal der Welt. In: NZZ vom 13.1.2017 https://www.nzz.ch/feuilleton/die-alte-pariser-nationalbibliothek-regale-unter-reifroecken-ld.139550

[12] https://de.wikipedia.org/wiki/Henri_Labrouste Den Lesesaal Labrouste

[13] Salle des Colonnes https://www.bnf.fr/fr/agenda/richelieu-le-reveil-reouverture#image-a4b

[14] https://de.wikipedia.org/wiki/Schatz_von_Berthouville

[15] Im kleinen Begleittext zu der Medaille heißt es dazu: „La fin du 17e siècle marque en effet l’achèvement de la conquête de cette province, où l’autorité française peine à s’imposer.“ Da waren solche Geschenke sicherlich nützlich…

[16] https://essentiels.bnf.fr/fr/focus/101d859f-570b-483f-ae84-218babc65c2b-voyages-et-histoires-jeu-dit-de-charlemagne

[17] http://www.goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/johann-wolfgang-von-goethe/faust-und-gretchen-illustrationen/eugene-delacroix-faust-illustrationen.html

[18] L’invention de la Renaissance. L’humaniste, le prince et l’artiste https://www.bnf.fr/fr/agenda/linvention-de-la-renaissance

Jean Antoine Houdon bin ich letzten Monat im Schloss Ludwigslust zum ersten Mal begegnet. Auch dort Voltaire als Terracotta-Büste. Jean Baptiste Oudry mit seinen Tierdarstellungen der Menagerie von Louis XV. hat mich ebenfalls verblüfft, beide in großer Zahl in Mecklenburg Vorpommern. Wie kann das sein? Dazu gibt es eine erstaunliche Geschichte. Vielleicht haben Sie Lust sie aufzuschreiben. Ich bin erst vorhin auf Ihren Blog gestoßen, als ich bei Fontane Rezonvillepanorama lasund danach googelte und Ihren Blog so fand. Und nun komme ich gar nicht mehr weg davon :)) Vielleicht möchten Sie auch etwas zu Clara Zetkin und ihre 10 Jahre in Paris 13 ième schreiben. Ich bin schwer begeistert von all den so kurzweilig zusammengestellten Infos. Wollte Ihnen eigentlich eine Email schicken, habe dann die Adresse nicht mehr gefunden. Herzlichen Dank und Gruß aus Berlin

Irene Dombek

LikeGefällt 1 Person

Vielen Dank für Ihre nette Zuschrift. Und was für ein Zufall: Ich war gerade letzte Woche in Ludwigslust und auch völlig überrascht von den vielen Houdons und Oudrys. Ich habe vor, einen Blog-Beitrag dazu zu schreiben. Was meinen Sie konkret mit der „erstaunlichen Geschichte“? Herzlichen Gruß nach Berlin! Wolf Jöckel

wolf.joeckel@gmx.net

LikeGefällt 1 Person

Ulrich Schläger

Vielen Dank für den glänzend geschriebenen Beitrag zur Bibliothèque Nationale/site Richelieu. Wie immer mit einer Fülle von Informationen und Inspirationen. Eine Anmerkung zu den (drei) Blättern der 9. Symphonie in der BnF: Das Autograph der Symphonie befand sich nach Beethovens Tod angeblich als Schenkung im Besitz von Anton Schindler, der sich als „Sekretär“ und „Freund“ Beethovens stlisierte. Zwei Blätter aus dem Autograph sandte Schindler 1827 an Ignaz Moscheles nach London. Sie gelangten 1956 über verschiedene Stationen an das Beethoven-Haus in Bonn. Drei weitere Blätter, heute in der Bibliothèque nationale de France, entstammen mutmaßlich ebenfalls dem Schindlerschen Bestand. Wir wissen, dass sich Schindler 1841/42 in Paris aufhielt. Auch wenn Genaueres über den zwischenzeitlichen Verbleib nicht bekannt ist, können sie schon aus zeitlichen Gründen keine Beutekunst der Franzosen sein. 1846 verkaufte Schindler seine Beethoven-Sammlung an die Alte Bibliothek in Berlin. Die in Schindlers Autograph fehlenden großen Teile des Schlusssatzes wurden aus Beethovens Nachlass 1827 vom Wiener Verleger Dominico Artaria ersteigert und gelangten 1901 ebenfalls nach Berlin in die Alte Bibliothek. Damit waren die wesentlichen Teile des Beethovenschen Autographs an einem Ort vereint. Im II.Weltkrieg ausgelagert und getrennt, hatten die Franzosen keinen Zugriff auf das Autograph. Ohne die Zwischenstationen zu nennen, sind in Berlin jetzt die Teile der 9. Symphonie wieder vereint (ausgenommen die Blätter in Bonn und Paris). Dass die Herkunft der Pariser Blätter unsicher ist, liegt nicht zuletzt an der Persönlichkeit Schindlers, dessen Beethoven-Biografie als sehr unzuverlässig gilt und der nicht davor zurückschreckte Beethoven-Dokumente zu fälschen.

LikeGefällt 1 Person

Vielen Dank für diese interessanten Informationen! Wolf Jöckel

LikeGefällt 1 Person