Paris im Sommer ist nicht jedermanns Sache: Es ist oft heiß, manchmal auch drückend heiß und stickig, mit entsprechenden ungesunden Begleiterscheinungen: hohen Ozon- und Feinstaub-Werten; das wirtschaftliche und kulturelle Leben verläuft auf Sparflamme. Oper und Theater machen Sommerpause. Bei vielen Geschäften sind die Rollgitter heruntergezogen und ein Schild informiert über die –meist mehrwöchige- Dauer des „congé annuelle“. Wer es sich leisten kann, fährt in Urlaub, viele Pariser in das Sommerhaus auf dem Land oder am Meer.

Für die zu Hause Gebliebenen und die Touristen gibt es immerhin ein spezielles Sommerprogramm mit vielen kulturellen Angeboten zum; Beispiel musikalischen Festivals wie dem Jazz-Festival im Parc Floral in Vincennes, gefolgt von dem Festival Classique Au Vert am gleichen Ort, dem Jazz-Festival auf der Esplanade de La Défense, dem Festival Rock en Seine in der Domaine National du Parc de Saint-Cloud, dem Festival Chopin im Park La Bagatelle und, und, und…. Besonders schön ist, dass hochkarätige Gruppen, die zu sehen bzw. zu hören im Allgemeinen einiges Geld kostet, teilweise auch kostenlos in Pariser Parks auftreten; beispielsweise im Jardin du Luxembourg oder im Parc de Belleville im 20. Arrondissement, den wir besonders lieben, weil man von dort aus einen wunderbaren Blick über Paris hat. Man kann sich eigentlich jeden Tag aussuchen, worauf man Lust hat. Und dann gibt es ja auch noch Paris-Plages! Zentrum dieser schon traditionellen Einrichtung waren die beiden für die Zeit dieser Veranstaltung für den Autoverkehr gesperrten Stadtautobahnen nördlich und südlich der Seine.

Mit Hilfe von 3000 Tonnen Sand erhielten sie ein entsprechendes Strand-Ambiente mit Liegen, Sonnenschirmen, Bars und Freizeitangeboten. Inzwischen sind die beiden Schnellstraßen dauerhaft geschlossen, was die Außergewöhnlichkeit von Paris-Plages an diesen Stellen etwas mindert. Und, „grand choc!“, den Sand gibt es nicht mehr. Aber in gewissser Weise herrscht jetzt während der gesamten schönen Jahreszeit etwas Paris-Plage-Atmosphäre. [1]

Er ist in Verruf geraten, weil er von der Firma Lafargue geliefert wurde, von der man inzwischen weiß, dass sie dem IS Schutzgelder bezahlte, um ihr in dessen Aktionsradius liegendes syrisches Zementwerke ungestört weiterbetreiben zu können. Die Pariser Stadtverwaltung hat daraufhin die Zusammenarbeit mit LafargueHolzim, dem „leader mondial du matériel de construction“, abgebrochen. Das Fass zum Überlaufen brachte, dass dieser weltgrößte Zementproduzent auch noch mit einer Beteiligung an dem Mauerbauprojekt Trumps liebäugelte.[2]

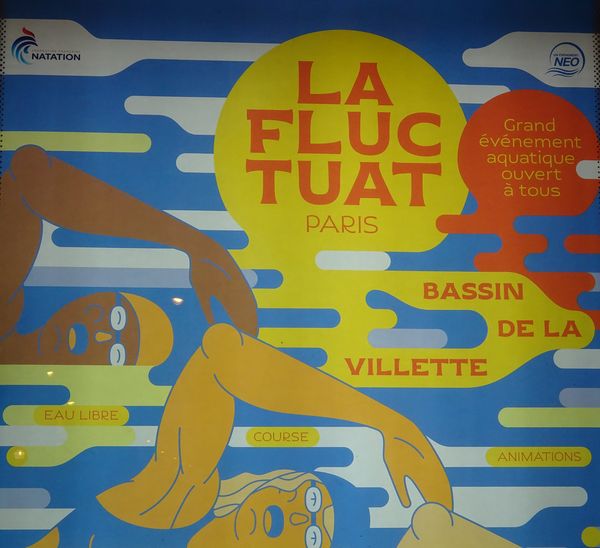

Und es gibt noch einen speziellen neuen Paris-Plage-Standort, nämlich das Bassin de la Villette.

Schwimmen im Bassin de la Villette

Dort wurde nämlich als absolute Neuheit für Paris-Plages 2017 ein Schwimmbad installiert, das La Baignade, das vom 15. Juli bis zum 15. September täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet ist. (2a)

Jedenfalls soll das so sein, wenn nicht…. Zwar wurden nämlich, wie der Pariser Sportbürgermeister Jean-Francois Martins beteuerte, die Grenzwerte für die bakterielle Belastung des Bassins seit zwei Jahren eingehalten, aber dann musste es doch nach einigen Tagen schon wieder für den Badebetrieb geschlossen werden…. (Le Parisien, 25.7.) Aber das war immerhin nur vorübergehend und soll, falls es nicht erneut starke Regenfälle gibt, auch so bleiben. Und es soll wohl auch eine Dauereinrichtung für die Sommerzeit der nächsten Jahre werden.

Insgesamt hat das Schwimmbecken eine Länge von 100 Metern und ist dreigeteilt je nach Tiefe: Ein Planschbecken von 40 cm Tiefe (siehe Foto), ein weiteres von 1,20 Metern Tiefe und für die Schwimmer gibt es ein 50-Meter-Becken, das 2 Meter tief ist und das selbst bei schönstem Wetter eher mäßig frequentiert ist.

Bei schönem Wetter ist allerdings der Andrang der Schwimmbadgäste groß, da muss man eventuell am Eingang etwas warten, weil eine Gesamtzahl von jeweils 500 Besuchern nicht überschritten werden soll.

Dafür wird es abends ruhig, allerdings kann es dann passieren, dass man nicht mehr eingelassen wird, wenn die Gesamtzahl der Besucher an diesem Tag schon die 2000 erreicht hat. Wenn man aber schon drinnen ist, kann es sein, dass man das große Schwimmbecken ganz für sich alleine hat….

Es gibt am Rand Duschen, Umkleidekabinen und Toiletten. Und wenn man Glück hat, findet man auch noch einen freien Liegestuhl.

Insgesamt eine echte Bereicherung des Bade-Angebots der Stadt Paris – und das auch noch kostenlos.

Zum Abschluss von Paris Plages am 3. September 2017 gibt es übrigens noch einmal eine größere Schwimmveranstaltung im Bassin de la Villlette: La fluctuat – eine Anspielung an den Wappenspruch von Paris: Fluctuat nec mergitur. Leider sind wir an diesem Tag nicht in Paris, sonst hätte ich an dem für jedermann offenen Rundkurs über 1,25 km sicherlich teilgenommen.

An diesem Ort zu baden bzw. zu schwimmen, hat für mich einen besonderen Reiz, denn man befindet sich hier an einem historisch ganz herausragenden Ort: Das Bassin de la Villette geht immerhin zurück auf Napoleon Bonaparte, der am 28. Mai 1802 folgendes Gesetz proklamierte:

«Il sera ouvert un canal de dérivation de la rivière d’Ourcq ; elle sera amenée à Paris, à un bassin près de la Villette.[…]» (Es wird ein Kanal eröffnet, der Wasser vom Fluss Ourcq abzweigt und Paris zuführt, in ein Bassin bei La Villette.)[3] Im Invalidendom, der Grabstätte Napoleons, wird der Kanal ausdrücklich unter den Infrastrukturmaßnahmen aufgeführt, die initiiert zu haben sich Napoleon gerühmt hat.[4] Für den Bau des Kanals benötigte man natürlich eine große Zahl von Arbeitskräften – und das ausgerechnet in Kriegszeiten. Aber nach den Siegen von Austerlitz und Jena/Auerstedt über Österreicher und Preußen gab es ja genug Kriegsgefangene.[5] Insofern ist das Bassin de la Villette gewissermaßen ein deutsch-französisches Gemeinschaftswerk der besonderen Art….

Ziel des Kanalbaus war eine Verbesserung der (Trink-)Wasserversorgung der Stadt. Das 700 mal 70 Meter große und zwei Meter tiefe Bassin diente also als Frischwasserreservoir für die Bevölkerung von Paris. Am 2. Dezember 1808 wurde das Bassin eingeweiht „und galt bald als kleines Venedig von Paris.“[5] Seine mit Alleen geschmückten Ufer wurden zu einem bevorzugten Ort der Pariser zum Spazierengehen und zum Ausgehen: In der Umgebung eröffneten einige Guinguettes, also Landgasthöfe, in denen man preiswerten Wein trinken konnte. Denn das Bassin lag bis 1860 außerhalb der Zollmauern von Paris, an denen für die nach Paris eingeführten Grundnahrungsmittel wie Salz und – wir sind in Frankreich- natürlich auch Wein Zoll erhoben wurde.

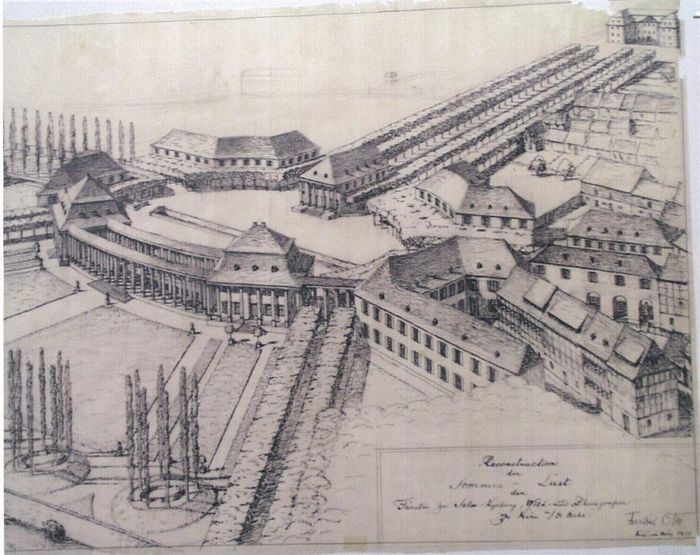

Ein Rest dieser Paris umgebenden Zollmauer, der mur des fermiers généraux, ist die klassizistische Rotonde de la Villette, an deren Achse das Bassin ausgerichtet wurde, wie der historische Stich zeigt. Von dieser bei den Parisern verhassten Zollmauer ist nur wenig erhalten. Ein Glück, dass immerhin die Rotonde de la Villette nicht dem Zorn der Bevölkerung und der Spitzhacke zum Opfer gefallen ist. Ihr Aussehen entspricht ja immerhin auch ganz und gar nicht dem, was man von einer Zollstation erwartet, sie bildet mit dem Bassin eine harmonische Einheit und ihr Schöpfer ist der Architekt Claude-Nicolas Ledoux, einer der herausragenden und einflussreichsten Architekten seiner Zeit.[6]

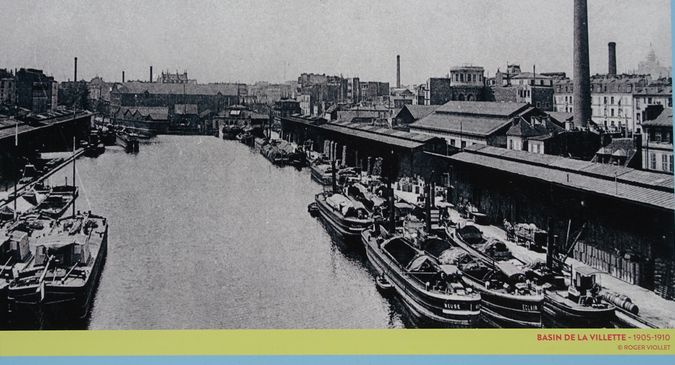

Im Zuge der Industriellen Revolution entwickelte sich das über den Canal St. Martin und den Canal St. Denis an die Seine angeschlossene Bassin de la Villette zu einem der größten Häfen Frankreichs.[7]

Der Hafen von La Villette, aufgenommen zwischen 1905 und 1910. Aus einer Informationstafel am Zaun von La Baignade

Ein zweites großes Hafenbecken wurde gebaut, Lagerhallen entstanden, der große Schlachthof von La Villette versorgte die ständig zunehmende Pariser Bevölkerung mit Fleisch. An diese Vergangenheit erinnert heute nur noch wenig: Stattdessen ist das Bassin de la Villette wieder ein Ausflugsziel wie früher einmal: Die Rotonde ist nicht mehr Zollstation, sondern ein Bistro, eine der alten Lagerhallen ist ein Haus für Pop-Konzerte, unter den Baumreihen kann man Boule spielen, am Rand des Kanals picknicken, es gibt rechts und links des Bassins große Kinos, am oberen Rand –am Wasser gelegen- Restaurants… Und jetzt kann man im Sommer sogar im Bassin schwimmen!

Praktische Informationen:

Métro Stationen Jaurès oder Stalingrad auf den Linien 2, 5 oder 7. Das Schwimmbecken befindet sich Quai de la Loire, auf der östlichen Seite des Bassin de la Villette.

Baden im Canal Saint-Martin (2023)

Im Sommer 2023 sollte es eine neue Freiwasser-Badegelegenheit in Paris geben, und zwar im Kanal Saint-Martin. Der sollte an Sonntag Nachmittagen zeitweise für die Ausflugsboote gesperrt werden und am Quai de Jemmapes (20. Arrondissement) waren Bademöglichkeiten vorgesehen. Immerhin war das dann an zwei Nachmittagen im Juli möglich.

AFP/Bruno De Hogues aus Le Parisien 25. August 2023

Eine Fortsetzung war dann allerdings nicht möglich – die Wasserqualität ließ das nicht zu. Es ist also noch einiges zu tun…. zumal der Kanal ja in der Seine mündet- und zwar oberhalb der Stelle, wo 2024 olympische Schwimmwettbewerbe stattfinden sollen.

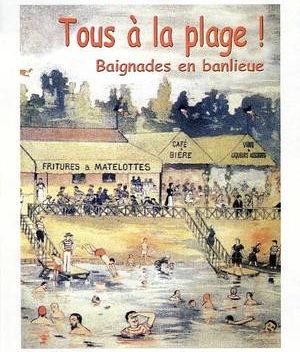

Schwimmen in der Marne

Eine –zumal zeitlich nicht auf einen Monat begrenzte- Alternative zum Bad im Bassin de la Villette ist die Marne. Die Marne war ja bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ein beliebter Badeort für Anwohner und Pariser Ausflügler. Auf den letzten 25 Kilometern der Marne bis zu ihrer Mündung in die Seine, also im Einzugsbereich von Paris, gab es bis 1970, als das Baden im Fluss verboten wurde, nicht weniger als 24 offizielle Badegelegenheiten. Das Strandbad in Gournay hieß sogar wegen seiner berühmten blau-weißen Badekabinen „Le Petit Deauville“ oder „Deauville parisien“- immerhin ist es Luftlinie nur 18 Kilometer von Notre Dame entfernt. (7a) Joinville mit seinem Bad war ein besonders beliebtes und sogar in einem populären Lied besungenes Ausflugsziel für die Pariser. Eine Zeile des Liedes bezieht sich ausdrücklich auf die Schwimmer in der Marne:

„Et dans la Marn‘ y’a des baigneurs“[8]

Auch das Plakat einer Ausstellung im Museum von Nogent-sur-Marne zeigt, wie populär das Baden in der Marne einmal gewesen war:

Offiziell ist das Baden in der Marne zwar immer noch verboten, es wird aber inzwischen geduldet. Das hängt damit zusammen, dass die Qualität des Wassers sich seit 1970 deutlich verbessert hat und meistens gesundheitlich unbedenklich ist. Lediglich nach starken Regenfällen, wenn die Kanalisation überfordert ist, sollte man für einige Tage auf ein Bad im Fluss verzichten.[9]

Die Marne als Bademöglichkeit haben wir gleich in unserem ersten Pariser Sommer eher durch Zufall entdeckt: Es war ein heißer Tag, wir lagen in einem Café bei der Bibliothèque Nationale in einem Liegestuhl an der Seine und betrachteten die Schiffe, die vorüber fuhren. Darunter auch kleine Elektro-betriebene Boote namens Voguéo, die in regelmäßigen Abständen anhielten und Passagiere mitnahmen. (Leider gibt es sie heute nicht mehr, aber ihre Wiedereinführung wird wohl erwogen). Wohin sie fuhren, wussten wir nicht, aber wir waren neugierig und hatten Zeit. Also ins nächste Boot eingestiegen! Es fuhr die Seine aufwärts- vorbei an Kaianlagen, Betonmischern, Lagerhallen- dann kam die Mündung der Marne mit dem –auch wenig animierend aussehenden- chinesischen Handelszentrum Chinagora- viel Beton mit ein paar aufgesetzten und angeklebten Chinoiserien. Unser Boot fuhr nun in die Marne ein und hielt kurz vor einer Schleuse an: Maisons-Alfort, Endstation.

Von dort aus gab –und gibt es noch- einen schönen Fußweg entlang der Marne, zum Teil auf Bohlen über dem Wasser angelegt. Und dort sahen wir am gegenüber liegenden Ufer auf ein paar betonierten Stufen, die ins Wasser führten, mehrere Leute in der Abendsonne liegen. Und ein Mann plantschte sogar im Wasser herum! Die Aufregung war groß, die Lust, es ihm nachzutun, riesig. Aber ohne Badezeug konnten wir nur neidisch zusehen und enttäuscht zurückfahren, allerdings mit dem festen Vorsatz, am nächsten Tag mit entsprechender Ausrüstung wiederzukommen. Was dann auch geschah. Auf den Betonstufen hatte es sich eine kleine Truppe von Rentnern gemütlich gemacht, die sich offenbar gut kannten. Einige unterhielten sich –möglicherweise wegen Schwerhörigkeit- ziemlich lautstark, einer las Zeitung, eine alte Dame –oben ohne- strickte, andere dösten in der Sonne. Wir wurden interessiert begutachtet und unsere Begrüßung wurde freundlich entgegengenommen. Nun gab es für uns kein Halten mehr: Ab ins Wasser! Es dauerte nicht lange, bis einer der Männer aufstand, sich kerzengerade und demonstrativ auf einem ins Wasser ragenden Holzbrett aufbaute und mit dem Ruf „Et maintenant la France!“ kopfüber ins Wasser sprang.

Damit waren wir in die Gemeinde der Marne-Rentner aufgenommen. Fast jeden Tag kamen wir nun zum Sonnen und Baden dorthin zurück gewöhnten uns auch an den allerdings durch eine hohe Lärmschutzmauer abgemilderten Verkehrslärm der parallel verlaufenden Autobahn nach Reims, Metz und Saarbrücken und gehörten nun, ohne dass viel geredet wurde, dazu- spätestens, als die immer strickende alte Dame es nicht mehr für nötig hielt, schnell ein Hemdchen überzuziehen, wenn wir kamen.

Wir erfuhren allmählich auch, dass die Stufen zu dem ehemaligen Strandbad der Gemeinde Maisons-Alfort gehörten. Der Platz sei ideal, aufgrund der benachbarten Schleuse sei die Strömung gering, man könne hier nach Herzenslust baden und schwimmen. Inzwischen sei das Schwimmen in der Marne wegen des Schiffsverkehrs und des (angeblich!) dreckigen Wassers verboten- ein entsprechendes großes Verbotsschild am Ufer hatten wir zunächst gar nicht bemerkt- aber sie würden hier seit ihrer Jugend baden und würden es auch weiter tun, selbst wenn ab und zu mal die „Flics“ kämen. Diese Erfahrung machten wir dann auch selbst nach einem Ausflug auf die andere Seite des Flusses: Heftige Ermahnungen: Schild! Gefahr! Nie wieder! Und dann der Trost unserer Schwimmfreunde: Wir sollten das nicht so ernst nehmen! Die tun ja nur ihre Pflicht! Ist uns auch schon passiert …

Inzwischen ist das Verbotsschild übrigens beseitigt worden, die Betonstufen wurden erneuert und mit einem Plastikbelag überzogen. Die Marne wird ganz offensichtlich darauf vorbereitet, wieder offiziell autorisiertes Badegewässer zu werden. Risiken gibt es allerdings dennoch und weiter: Im letzten Jahr wurde ich einmal –mit Schwimmbrille stromaufwärts kraulend- von einem größeren, von hinten kommenden Frachtschiff fast „überfahren“. Im letzten Moment hörte ich dann doch die lauten Schreie von allen Seiten und kam mit dem Schrecken davon….

Zu erreichen ist das Strandbad an der Marne übrigens ganz einfach mit der Metro-Linie 8, Station École Vétérinaire de Maisons-Alfort. (Sortie Carrefour de la Résistance). Man passiert die Art-Déco- Kolonaden der früheren Destillerie Suze und ist dann in wenigen Schritten an der Marne, der Schleuse und der Fußgängerbrücke.

Die überquert man und geht den Uferweg entlang bis zum (früheren) Strandbad. Auf beiden Seiten des Flusses gibt es übrigens Pontons zum Anlegen von kleinen Schiffen: Wenn die nicht schon belegt sind, kann man sie auch nutzen: Zum Baden –zumal es hier einen bequemen Einstieg ins Wassser gibt…

… und natürlich auch zum Picknick

Schade ist allerdings, dass die Autobahn A 4 direkt an der Marne und dem „Strandbad“ von Maison Alfort entlangführt. Aber dazwischen gibt es immerhin eine hohe Schallschutzmauer, so dass man den Verkehrslärm nur gedämpft wahrnimmt. Und außerdem dürfen wir uns schon gar nicht darüber beklagen. Immerhin ist das die Autobahn nach Deutschland, auf der wir ab und zu auch unterwegs sind.

Schwimmen auf/ in der Seine

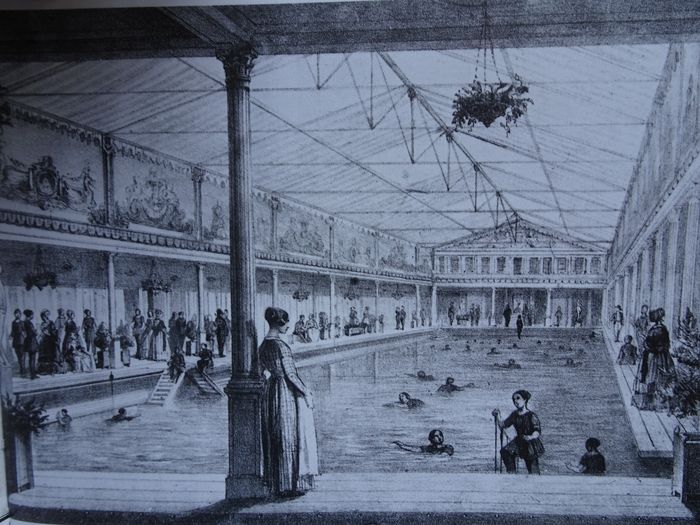

Das Baden in der Seine hat eine lange Tradition, auch wenn es immer wieder Einschränkungen gab: Im 18. Jahrhundert ging es dabei um die Sittlichkeit: 1716 ordnete der prévot de Paris an, dass Baden in der Seine nur mit entsprechend züchtiger Bekleidung erlaubt sei. 1783 wurde das freie Baden in der Seine „pour des raisons de décence“ ganz verboten. Im 19. Jahrhundert war es dann die zunehmende Verschmutzung des Seine-Wassers, die das freie Baden in der Seine zum Problem machte. Eine Alternative war zunächst die Installation von „piscines flottantes“, die zumindest eine Begegnung mit den ärgsten auf der Seine treibenden Abfällen verhindern konnten: 1889 hatte ein Journalist einmal eine Liste entsprechender Fundstücke zusammengestellt:

«2.021 chiens, 977 chats, 2.257 rats, 507 poulets et canards, 3.066 kilogrammes d’abats de viande, 210 lapins ou lièvres, 10 moutons, 2 poulains, 66 cochons de lait, 5 porcs adultes, 27 oies, 27 dindons, 609 oiseaux divers, 3 renards, 2 veaux, 3 singes, 8 chèvres, 1 serpent, 2 écureuils, 3 porcs épics, 1 perroquet, 130 pigeons ou perdreaux, 3 hérissons, 2 paons, 1 phoque!!!». (9a)

Eine dieser schwimmenden Badeanstalten, in denen man eine unliebsame Begegnung mit solchen Treibgütern nicht fürchten musste, war die am noblen hôtel Lambert auf der Ile de Saint-Louis festgemachte „École de Natation de l’Hôtel Lambert“.

In einem Artikel aus der „Gazette des bains“ von 1845 werden die Vorzüge dieses Bades ausführlich beschrieben: Man könne hier nicht nur baden und von erprobten Meistern Schwimmunterricht erhalten; angeboten würden auch Erfrischungen und ausgesuchte Speisen; und natürlich stehe für die Damen, wenn sie das Wasser verlassen hätten, eine Frisöse bereit, die auch über ein „dépôt de parfumerie et de ganterie“ verfüge. Die Damen könnten auch in Begleitung ihres Zimmermädchens kommen. Eine große Rolle spielt in diesem Artikel die Wasserqualität: Das Wasser der Seine habe hier eine hervorragende Qualität, die den Ansprüchen der Hygiene in vollstem Maße gerecht werde: „L’eau de la Seine jouit de ces précieuses qualités à un degré remarquable tant qu’elle n’a pas reçu le tribut des immondices de la grande ville„. Und die werden danach aufgezählt: die Abwässerkanäle der Stadt, die Schiffe der Waschfrauen, die Abwässer der Färbereien und der Krankenhäuser und vieles mehr. Das flussaufwärts festgemachte École de Natation de l’Hôtel Lambert sei aber von alldem nicht betroffen und verfüge unbestreitbar über „la plus belle eau de Paris.“ (9b)

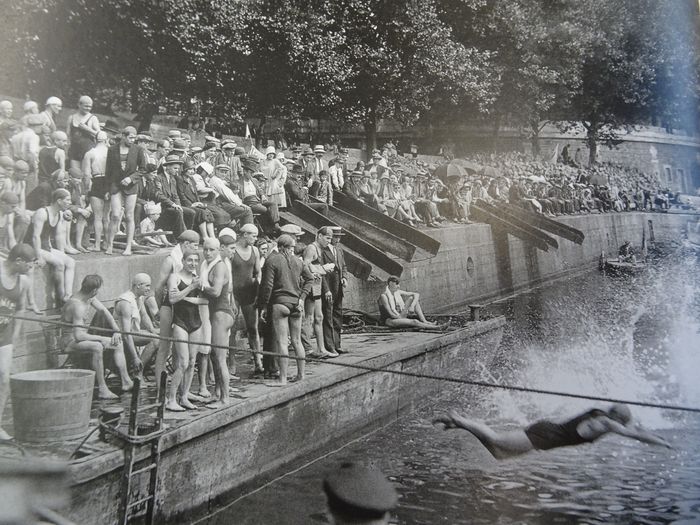

Die Wasserqualität der Seine verschlechterte sich allerdings so sehr, dass im gesamten Stadtgebiet das Baden in der Seine aus hygienischen Gründen immer problematischer wurde. 1931 empfahlen die Forscher des Laboratoriums von Val-de-Grâce nicht nur, möglichst mit geschlossenem Mund zu schwimmen und sich nach dem Bad gründlich mit sauberem Wasser zu waschen, sondern sie hielten auch eine Impfung gegen Typhus für angebracht. Kein Wunder also, dass 1923 das Baden im Fluss und in Badeschiffen verboten wurde. 1929 fanden allerdings noch offizielle Schwimmwettkämpfe in der Seine statt – ein nettes Beispiel für einen großzügigen Umgang mit Regeln, auch wenn man sie selbst aufgestellt hat.(9c)

Dass ein solches Verbot aber nur eine gesundheitlich erforderliche Notmaßnahme und nicht das letzte Wort sein kann, war auch allgemein klar. Schon 1988 hatte Jacques Chirac, damals Bürgermeister von Paris, angekündigt, man werde in fünf Jahren in der Seine baden können: «Dans cinq ans, on pourra à nouveau se baigner dans la Seine. Et je serai le premier à le faire». Aber daraus wurde nichts, die Wasserqualität war nicht danach.[10] Im Juli 2012 durften im Rahmen des Pariser Triathlons 4500 Teilnehmer am Eiffelturm in die Seine springen, aber das blieb eine Ausnahme: Neben der nicht dauerhaft akzeptablen Wasserqualität war es vor allem die Beeinträchtigung des Schiffsverkehrs, die die zuständigen Behörden veranlassten, weitere Events dieser Art zu verbieten. (10a)

Die Bemühungen der Association Swim Paris, die mythische „traversée de Paris à la nage“ wiederzubeleben, sind also bisher gescheitert: Geplant waren zwei Parcours zwischen dem Schwimmbad Joséphine Baker im 13. Arrondissements und dem Parc André-Citroën im 15. Arrondissement, wobei gegen eine Teilnehmergebühr jedermann zugelassen wäre.[11] Jetzt hat die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo versprochen, die 1,5 km Schwimmen des Triatholon-Wettbewerbs und das 10 km Freiwasserschwimmen der Olympischen Spiele 2024 würden in der Seine stattfinden, und danach werde auch die Öffentlichkeit in der Seine baden können: „On pourra se baigner dans la Seine après 2024 […] Ce n’est pas une promesse, c’est vraiment un engagement“. Sie werde dann –wenn es ihr Gesundheitszustand erlaube- auch dabei sein; und wir –hoffentlich!- auch….[12]

Im März 2023 habe ich das folgende Plakat an einer Baustelle an der Seine gefunden: „2024 wird man in der Seine baden können.“ … Man darf gespannt sein…

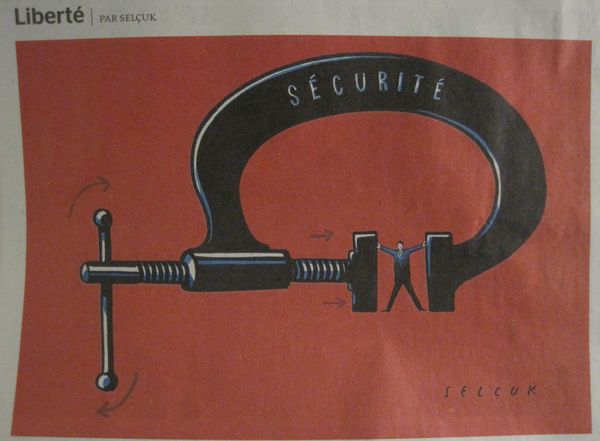

Allerdings muss Paris bis zur Eröffnung eines offiziellen und öffentlichen Schwimmbetriebs in der Seine noch einiges tun, Le Monde spricht von einer wahren Herkules-Arbeit. [13] Die Kanalisation muss modernisiert werden, die bei heftigem Regen immer noch überläuft und Schmutz in die Seine spült, ebenso die Kläranlagen stromaufwärts. Die zwischen 2010 und 2015 vorgenommenen Untersuchungen des Seine-Wassers ergaben, dass 92% aller Proben nicht den gesundheitlichen Normen entsprachen. Und es gibt eine europäische Direktive, nach der erst dann ein Gewässer zum Baden freigegeben werden darf, wenn in vier aufeinander folgenden Jahren die Wasserqualität unbedenklich war. Das heißt, dass schon ab 2020 hätte das Seine-Wasser Badequalität erreicht haben müssen. Das war allerdings nicht der Fall. 2022, so berichtet die Wochenzeitschrift Marianne, ist die Wassserqualität der Seine immer noch nicht ausreichend – aufgrund der langen Trockenheit in diesem Jahr eher besonders problematisch… Die Stadt Paris hofft allerdings -sollte es doch notwendig sein- auf eine Ausnahmegenehmigung für die Olympischen Spiele … [14]

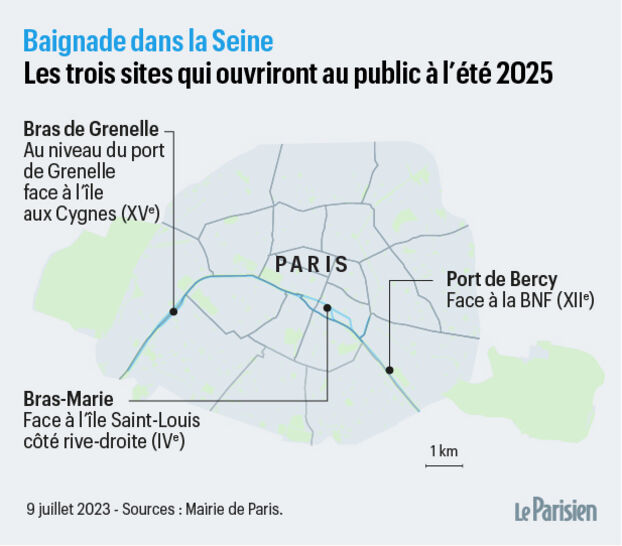

Für 2025 hat die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo aber schon die drei Seinestellen bekannt gegeben, wo im Sommer 2025 das Baden möglich sein soll. Die Badestellen werden umgrenzt und gesichert, es wird Aufsichtspersonal geben, Duschen und Umkleidekabinen – wohl so wie im Bassin de la Villette.

Dann sollte -so die zuversichtliche Haltung der Pariser Stadtverwaltung- nach den für die Olympiade erfolgten massiven Investitionen die Wasserqualität unbedenklich sein. Eher könnte es dann eine psychologische Schwelle geben, also ein mangelndes Zutrauen in die tatsächliche Unbedenklichkeit eines Seinebads nach so vielen Jahren massiver Wasserverschmutzung. (Le Parisien vom 9. Juli 2023).

Das Badeschiff Joséphine Baker

Schon seit 2006 gibt es das dauerhaft installierte Badeschiff Joséphine Baker auf der Seine.

Das ist festgemacht am Fuß der Bibliothèque François Mitterand im 13. Arrondissement, gegenüber dem Parc Bercy und im Blick auf das wuchtige Finanzministerium. (Auf der gegenüberliegenden Seine-Seite soll ja ab 2025 eine Badestelle im Fluss eröffnet werden).

… und die elegante Passerelle Simone de Beauvoir.

Ein Besuch ist besonders im Sommer angeraten, wenn die Überdachung geöffnet ist und man von der erhöhten Terrasse aus den Blick auf die Seine genießen kann. Allerdings ist dann auch hier der Andrang erheblich, so dass das Schwimmbecken (10 mal 25 m) eher zum Plantschen geeignet ist und weniger zum sportlichen Schwimmen.

In einem vom Figaro publizierten Ranking der Pariser Schwimmbäder, auf dem das Joséphine Baker immerhin auf dem zweiten Platz rangiert, ist das schön und treffend so formuliert:

„Plouf! Fabuleuse verrière et nage en musique. La taille du bassin, elle, n’empêche malheureusement pas la proximité. Mais la vue sur la Seine, magique, rattrape tout.“[18]

Im Vergleich mit dem berühmten Berliner Badeschiff auf der Spree in Treptow ist die „Joséphine Baker“ eine eher familienfreundliche Einrichtung.

Also: Für schwimmfreudige Besucher/innen von Paris – alt und jung- als wenigstens einmalige Erfahrung durchaus zu empfehlen!

Praktische Informationen (Stand August 2022):

Quai François-Mauriac (XIIIe). Tél.: 01 56 61 96 50

Nächste Métro-Stationen: Quai de la Gare und Bibliothèque François Mitterand

Eintrittspreise (http://www.piscine-baker.fr/fr/tarifs ):

Einzelkarten 4 Euro, reduziert 2,20 Euro

Im Sommer: 6,50 Euro, reduziert 3,20 Euro.

Öffungszeiten: http://www.piscine-baker.fr/horaires.html

Reservierung: https://moncentreaquatique.com/module-inscriptions/activites/

Das Badeschiff Annette K

Inzwischen (2023) gibt es auch noch ein zweites Badeschiff auf der Seine, die Annette K. Benannt ist es nach der australischen Schwimmerin Annette Kellermann (1886-1975). Sie war von Geburt an behindert: es gelang ihr allerdings mit Hilfe des Schwimmens ihr Leben zu meisterrn. Und sie war auch eine Feministin, die dazu beitrug, den Frauen einen gleichberechtigten Zugang zum Schwimmsport zu eröffnen.

Das Badeschiff verfügt über ein beheiztes 50 Meter-Becken mit Blick auf den Eiffelturm. Es liegt am Port de Javel im 15. Arrondissement von Paris auf der Höhe des Parks André Citroën

Métro ligne 8 – station Balard

Métro ligne 10 – station Javel

RER C – station Pont du Garigliano

Preise und Öffnungszeiten siehe Website: https://www.annettek.fr/

Im Preis für das Schwimmbad ist offenbar auch die Benutzung von Sauna und Solarium eingeschlossen. Für Kinder unter 12 Jahren und Senioren über 60 gibt es Ermäßigung,.

Ich war bisher noch nicht dort, insofern alle Angaben ohne Gewähr.

Im Hintergrund kann man sogar den Eiffelturm erkennen. Wenn das nichts ist….

Anmerkungen

[1] https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/53926-paris-plages-2017-baignade-et-animations-sur-les-berges-sans-sable

[2] http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/06/21/comment-le-cimentier-lafarge-a-travaille-avec-l-etat-islamique-en-syrie_4955039_3218.html

(2a) Weitere Informationen: https://www.sortiraparis.com/images/400/1462/274505–bassin-de-baignade-a-la-villette.jpg und https://www.paris.fr/baignadevillette

[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Bassin_de_la_Villette

[4] Siehe den Blog-Beitrag: Napoleon in den Invalides. Es lebe der Kaiser (3)

[5] http://www.pbase.com/cpaaulnay/canal_de_lourcq_themes

[6] https://de.wikipedia.org/wiki/Bassin_de_la_Villette

Bild aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Bassin_de_la_Villette

In geplanten weiteren Blogbeiträgen möchte ich hier angeschnittene Themen weiter vertiefen: Die Geschichte und Bedeutung der Guinguettes, die Zollmauer von Paris und ihr Architekt Ledoux, der Canal de l’Ourcq – eine stadtgeographische Fahrradtour…

[7] http://www.histoires-de-paris.fr/bassin-de-villette/

Antoine Léger, Le bassin de la Vilette, deux siècles de transformation urbaiane. http://de.calameo.com/read/004245471850d9b01b0cc

(7a) Jean-Paul Kauffmann, Remonter la Marne. Paris 2013, S. 38

[8] http://www.paroles.net/pierre-roger/paroles-a-joinville-le-pont

[9] http://www.marne-vive.com/se-baigner-en-marne

Jean-Paul Kauffmann berichtete in seinem 2013 erschienenen Buch „Remonter la Marne“, nach Regenfällen würden von der Brücke von Joinville „toutes sortes d’infections“ in die Marne gespült. „Après l’orage apparaissent à la surface des nappes huileuses sur lesquelles flottent des centaines de poissons morts.“ (S. 28). Dergleichen haben wir noch nicht beobachten müssen, aber wir meiden auch vorsichtshalber die Marne nach starken Regenfällen.

(9a) Zitiert in: http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/08/18/26010-20170818ARTFIG00211-quand-les-parisiens-se-baignaient-dans-la-seine.php

(9b) Bild und Text aus: Paris. Vie et histoire du 4e Arrondissement. Paris 2001, S. 126/127

(9c) Bild aus: Années folles. 100 photos de légende. Paris: Parigramme 2014

[10] http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/05/08/01016-20160508ARTFIG00092-nager-dans-la-seine-un-vieux-reve-qui-perdure.php Dort auch das nachfolgend wiedergegebene Bild des Paris-Triathlons von 2012.

(10a) http://proregisseur.com/la-seine-et-le-triathlon-de-paris/

[11] http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/la-traversee-de-paris-a-la-nage-tombe-a-l-eau-08-08-2012-2117624.php

[12] http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/05/08/01016-20160508ARTFIG00092-nager-dans-la-seine-un-vieux-reve-qui-perdure.php

Das Engagement Hidalgos für das Schwimmen in der Seine 2024 hat natürlich auch die Funktion, die Pariser Bevölkerung vom Nutzen der Olympischen Spiele zu überzeugen. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen, die fragen, ob das Seine-Wasser tatsächlich bis 2024 Badequalität erhalten soll, wenn es der Stadt Paris noch nicht einmal gelinge der schlimmen Ratten-Plage Herr zu werden. (http://www.liberation.fr/debats/2017/05/10/il-faut-retirer-paris-de-la-course-folle-aux-jeux-olympiques_1568563)

[13] „ce travail digne d’Hercule“ Aus: Se beigner dans la Seine à Paris, promesse risquée. (Le Monde 16. Mai 2017, S. 15)

[14] Nager dans la Seine en 2024, un pari osé. In: Le Monde 15./16. August 2017. Sonderbeilage zu Paris 2024: Jeux olympique, le plus dur commence. Zur Situation 2022 siehe: Marianne vom 2. August 2022: La mauvaise qualité de la Seine aura-t-elle raison des épreuves aquatiques aux J.O. 2024 ?

[15] In: À Paris. Le magazine de la ville de Paris. printemps 2018, S. 6

[16] https://www.paris.fr/baignadedaumesnil

[17] http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-le-projet-de-baignade-au-lac-daumesnil-tombe-a-l-eau-08-03-2018-7597443.php

[18] http://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2015/05/20/30004-20150520ARTFIG00048-les-meilleures-piscines-de-paris.php

![Le_général_Pershing_et_le_[...]Agence_Rol_btv1b53002994t](https://paris-blog.org/wp-content/uploads/2016/07/le_gc3a9nc3a9ral_pershing_et_le_-agence_rol_btv1b53002994t.jpeg)